当協会顧問の荘厳舜哉先生のひとりごと・・・

機知に富んだ楽しい話題がいっぱいです。

眠られぬ夜のために;『般若心経』を読む

私はクリスチャンではありませんのでヒルティの、『眠られぬ夜のために』は読んだことがありませんが、ベッドの枕元には入眠用の雑多な本が積み重なっています。数えてみると枕元に6冊、ベッドの下に7冊、加えてエコノミストと東洋経済各1冊がありました。トラ姫様は寝ることがお仕事ですし、山の神様はものの5分で入眠されますが、77歳の老人はすぐには寝付けないのです。そこで本の出番になります。

本は時に入れ替わりますし雑多な内容ですが、今読んでいるのがB. Greeneの『時間の終わりまで』(講談社:本文524p)。これには相当手こずっています。高校時代、当時物理は3単位コースと5単位コースに別れていましたが、友だちに理系が多かったものですから無謀にも5単位クラスを選択しました。結果は一学期2、二学期も2、3学期にやっと3の評価をもらいましたが、こういう純粋?文系人間にとって、素粒子論の基礎にある数学理論を胃の腑に落とすのには時間がかかるのです。読み始めて半年、やっと第3章「宇宙の始まりとエントロピー」を読み終わり(わかったつもりになり)、第4章「情報と生命力」で奮戦中。

一方、軽いのは古今東西の箴言・名言・格言・迷言つきの『人生はニャンとかなる!』、『人生はもっとニャンとかなる!』です。ほとんどネコの顔を見るだけですので、もう10往復はしていると思います。ネコの顔は見飽きないのです。ワハハハハ!

で、ここからがお立ち会い!

灯台もと暗しの諺ではありませんが、亡父の30年で線香をあげようと今月12日朝、仏壇前の経机の引き出しを開けたら『般若心経』という8頁の小冊子が出てきました。今まで仏様の世話は山の神にお任せしていたので、引き出しを開けたこともなかったのですが、見つけた小冊子が面白い。要するに仏教でいう「知恵」とは何かを解説しているのです。私いつも仏教、特に禅は宗教ではなく哲学であると言っていますが、この小冊子を読んで改めて意を確たるものにした次第。

お釈迦様の教えの真髄は「色即是空 空即是色」にあるでしょう。色は、身体やそこに宿る生命を代表とする物質的なものですが、それはすなわち空(シューニャ)であり、空はまた色でもあるというのです。我々が生きている、つまり存在している確信の実体である五薀(物質・感覚・表象・意志・認識)ですら皆空。

また、解脱して道を修めれば此岸から彼岸にいくよ(『ブッダのことば』第五「彼岸に至る道の章」、中村元訳)とおっしゃっていますが、彼岸が天国であるとはおっしゃっていません。ですから解脱のためには自分で考え抜くよりしかたがない。我々が、“ある”ためにはこのように透徹した自己との対話を重視する仏教は、どう考えても宗教ではなく哲学であるというのが私の結論。

これ以上考えるとまた眠られぬ夜になります故に、頭を空にして眠りに入りましょう。トラ!頼むからそのワオ~ンというおたけびを止めておくれでないか!

(4月21日)

【ノーテンキ川柳】 空なるは シューニャのもじり 舜哉かな (字余り)

アズマヒキガエルのことなど

毎年4月第一週の月曜日に別荘を開けることにしており、1日から5日まで飯田に出かけておりました。今年は暖冬だったのでもうスミレがはびこっているかと手ぐすね引いて出かけたのですが空振り。その代わり、芝生はモグラに徹底的に荒らされていました。スミレに加え、今年は機動力を持つモグラが加わったことで、芝生戦線は点から面にと拡大しています。

ところでまた、ジャガーをディーラーに運び込まなければならないところでした。原因はアズマヒキガエルです。

私は寺で生まれ育ちましたので、殺生は大のお嫌い。山にいると小型動物に遭遇することが多いのですが、可能な限りsave their lifeを心がけています。セミが道路に落ちていれば近くの木の幹に預け、モグラが側溝に落ちてえらいこっちゃと慌てている時は、這い上がれるように足場を作ってやり、サワガニは手でつまんで避難を。というわけで、散歩をしていても結構忙しいのです。但し、ヤマカガシが道路を横切っている時にはその限りではありません。どちらかと言えば意図的に、車輪が彼らの上になるように運転するのですが、成果は確認できていません。

別荘がある沢城湖周辺には沢山のアズマヒキガエルが棲んでいます。春になるときゃつらが穴から這い出してくるので、注意をして運転しなければなりません。今回も3日に雨が降り、翌4日には配偶者を見つけようとウロウロしているヒキガエルに何匹も出会いました。不思議なことに、ヒキガエルも自然の環境で遭遇したときは結構機敏に行動し、大きくジャンプしたりするのですがなぜか道路上では動きが極端に鈍ります。いわゆるfreezeした状態になるのです。靴先でつついたくらいでは動きませんよ。試してみて下さい。

で、別荘のゴミ集積所の前を走っていると一匹、大きなのが道に座って?いました。そのままだと轢いてしまうかもしれませんので車を止め、側溝に避難させようと落ちていた木の枝できゃつをつつきましたが、全く動きません。二三度つついていたところ、視野の端で捉えていた車がバックしているではありませんか!あれ~、またかいなと慌てて戻り、乗り込んでギアをストップに切り替えましたが、ダイヤル式のギア操作がニュートラルの位置だったのです。お粗末な話ですが私はADHDですので、二度三度とこういう不注意を繰り返してしまいます。実はうっかりミスのボディ修理で保険会社から既に2度、合計400万の支払いを受けているのです。だから年間の車両保険料はなんと、385,470円。これ以上あがると、私の年金生活は破綻してしまいます。クワバラクワバラの天神さん。

(4月12日)

【粗忽川柳】 ガマ見ても あせらず点呼 ギア操作

北海道も観光公害の巻

京都はオーバー・ツーリズム対策として観光地のみに停車するバスを6月から走らせるそうですが、冬の北海道、ニセコや富良野周辺も大変混雑しているようです。特に富良野地域では雪で覆われた農地への観光客の侵入で、大変な迷惑が発生しているとか。ニセコやトマムはスキー客に限定されていますが、富良野は「映え」目的の写真撮影ですので迷惑なことでしょう。

私は単に「乗り鉄」ですので、そういう迷惑はかけません。ただ、積丹半島を回る長万部-倶知安間は一日4本ですので、ゆっくりした旅になります。という訳で朝は函館市電に乗って駅前から湯の川温泉往復。乗り鉄ですのでレールの上を走る乗り物には必ず乗車するのです。その後10:45分の北斗9号で函館を出発し、12:14分に長万部に着き、駅前食堂で温かい山菜蕎麦を食べた後、13:24分の倶知安行きに乗車しました。野生動物ウオッチングが目的ですから4人掛け座席窓側に座りました。少し遅れて若いオーストラリア人が二人、向かいの席に座りましたので久しぶりに英語で色々話しをしました。

スキーが目的であることはわかっていますが、どうして沢山のオーストラリア人が日本に来るのか尋ねたら、スキー場はメルボルン近辺に4つあるが雪は少ない。だからみんなニュージーランドか日本に行くのだとの返事でした。なるほどねぇ。オーストラリアは昨年の山火事でもわかるように、大変乾燥した気候ですから雪は期待できないのですなぁ。納得。余談ですが帰りの飛行機から見た日本列島は、分厚い雲で覆われていました。そりゃ雨も雪も降るわなぁ。

彼らは倶知安で降りていきましたが、私も小樽行きに乗り換え、再び4人掛けシート窓側に座りました。発車までに少し時間があったので駅のトイレを利用し、席に戻ってみると前に雪焼けした東南アジア人夫婦が座わっていました。ご多分に漏れず二人はスマホを操作していましたが、男性の方のスマホから耳障りな音が漏れてきてうるさくて仕方がありません。随分我慢していたのですがついに切れまして、Where are you come from?と聞いたらインドネシアとの返事が返ってきました。

でまぁ、There are other person on this trainと言いましたら奥さんが気づいて旦那に注意してくれました。ヒジャブは被っていませんでしたから恐らく中国系インドネシア人なのでしょう。ところで最近は京都でもマレーシアやインドネシア系の観光客を随分多く目にしますがインドネシアの経済成長率は非常に高く、人口も増加の一途。日本では65歳以上人口が29.1%ですが、対するインドネシアはたった6.5%、逆に生産年齢は67.3%といいますから経済が上り調子なのもよくわかります。人口は2030年には3億人を越えるそうです。

対する日本や中国、韓国などでは人口減が始まっています。韓国では合計特殊出生率が0.72と世界最低ですし、中国でも2023年新生児出生数は902万人と急激な落ち込みを見せています。どうやらアジアにおける経済ヘゲモニーは、日本・韓国・中国などからインド・東南アジア諸国に移行していくのでしょう。そうして日本はますますインバウンド消費に頼るようになるのでしょうが、増える一方の観光客に人口減の日本はどう対応するのでしょうかねえ。隣の町内には修学旅行生専用(?)の宿がありますので、私もインフレ対策を兼ねて、お運びさんや布団の上げ下ろしのアルバイトでも探しますか。姫様のトッピング費用を賄うためにも!

(3月30日)

【ボケ川柳】 足まろび ひっくり返るが 関の山 (詠み人:エゾタヌキ)

関西弁の野生動物たちの巻

乗り鉄の私は旅と温泉が大好きで、北は利尻・礼文から南は西表島まで巡っていますが、西表島温泉(湯量減少で現在は閉鎖)に浸かりながらアカショウビンに出会った時は感激でした。ですからぐるり一周北海道の旅のもう一つの目的は、野生動物の姿を目にすることです。という訳で野生動物目撃チャンスが多い釧網本線や宗谷本線天塩川流域、それに函館本線山線(長万部―小樽)では、目を皿にしています。

今回の旅でも多くの野生動物を目撃しましたが、一番面白かったのが「えらいこっちゃ、見つかってしもた」と、まろぶ(転ぶ)ように走っていた天塩川流域のエゾタヌキです。このタヌキ、写真にも写っていました(やった!)がなぜか関西弁なのです。小樽市博物館には北前船に関する資料が展示されていますが、昔、蝦夷と関西は北前船でつながっていました。ですから関西弁のエゾタヌキは、察するところ淡路島の芝右衛門狸(日本三名狸)の末裔なのでしょう。じっとしていれば谷地坊主に見間違われるのに、走るから見つかってしまうのです。タヌキの淺知恵ですなぁ。

キタキツネは釧網本線と山線でそれぞれ一匹づつ目撃しました。もちろん彼ら(he and/or she)も関西弁です。網走近くで見かけたキタキツネは大村崑同様、「ああ、いそがし」と言いながら線路脇の斜面を駆け上がっていきましたし、山線のキタキツネは「またきてや」といって見送ってくれました。

天塩川流域には、ワシやワシや!と関西弁で自己主張をするオジロワシも沢山います。仲良く並んでいましたから恐らくつがいであろうと思いますが、これを含めて10羽以上を目撃しました。エゾシカは釧路湿原で最も多く目にしますが、天塩川流域にもいました。ただタンチョウは、今回の旅では全体で5羽しか目撃できませんでした。これはもちろん釧網本線です。前回の旅では線路の上にいた3~4羽を退かせるために連続で警笛を鳴らし、待避させていましたが、今回は雪原を優雅に歩いていました。

それにしても3月の天塩川は変化に富んでいます。瀞の部分は凍っていますが瀬の部分では氷が流れ、その変化には見飽きることがありません。一面が氷結している川は、北海道でしか見られないでしょう。逆に釧路湿原は、恐らく湧水のせいだと思いますが、全面氷結はしていないように思います。

まぁしかし、寒いの大好きなデニソワ人にとって銀世界は見飽きません。最終日の小樽は気温2度、風も随分と強かったですがブレザーだけで歩いていました。コートなどを着ていようものなら、少し歩いただけで汗が出てくるのです。薄着しているとよく不思議がられますが、私から言わせるとコートやダウン着用の上、まだマフラーグルグル巻の方がよほど不思議です。

ところで今回、山線の車内や小樽では沢山の外国人に会いましたし、小樽着の快速エアポートからは何百人という人たちが降りてきました。明らかに北海道にもオーバー・ツーリズムの波が押し寄せています。という訳で次回は人間の話です。

(3月24日)

【アツガリ~ノ川柳】 デニソワの 人は好みし 摂氏二度

再開、北海道一周の旅:ADHDでよかった!の巻

2020年はコロナ、2022年はロシアによるウクライナ侵略で中止していたぐるり一周北海道の旅を再開しました。千歳―釧路-網走―旭川―稚内―旭川―函館―小樽―千歳という経路、5泊6日の忙しい旅です。この時期京都では北山杉の花粉が猛威をふるいますので、北海道旅行は花粉症対策でもありますが。

ADHDの私は特に旅行の場合、分単位で計画を練りますので余裕の時間があまりないのですが、今回は本当に時間的余裕がゼロでした。理由は飛行機・列車の延着です。

13日、伊丹10:00発のANA773便に乗機しましたが新千歳空港が混雑しており、着陸が約10分遅れました。おおぞら5号釧路行きは南千歳12:25分発。この便にアクセスしているのは新千歳12:18分のエアポートですから、飛行機の到着時刻が予定通りであったとしても、JRの発車時刻までの余裕は28分。この28分には降機、移動、切符購入、弁当・飲み物購入に要する手間が含まれています。

ところが新千歳空港の混雑で着陸が10分遅れ、あの広い空港内を移動しながら18分でこの要件を満たすことはほぼ不可能。幸い座席番号は11Aですのでスムーズに到着ロビーへ出まして小走りで、まずはJRみどりの窓口まで。ここで北海道一周切符(7日間有効)と釧路行きおおぞら5号のグリーン車指定券を購入後(私の旅行目的はJR北海道の一冬50億円に達するという除雪費用援助ですから、一周切符に含まれている指定席引き換えは使いません)、弁当とビール購入のため地下階から二階まで引き返します。無論、エスカレータでは空いている右側を駆け上ります。

何とか弁当屋を見つけて購入するも、ビールは売っていないというので同じ階のコンビニまで走り、カゴにロング缶3本を放り込んでレジ待ちの列に並びましたが10人ほどが待っています。こらアカンと思ってビールの入ったカゴを空きカゴの上に重ね(御免なさい、棚に戻していたら乗り遅れるのです)、地下JR改札口まで走って飛び乗りました。発車までの余裕は10秒程度。

南千歳駅では自動販売機を探し、取りあえずお茶を一本確保して乗り込みましたが、座席に座ってから見ると何とこれが350mmではなく280mmのボトル。あるんですねぇ、こういうサイズが。という訳で朝7時に家を出て4時に釧路に着くまでの9時間、飲むことが出来たのは280mmのお茶だけ。でもこの時思ったのは、「ああ、ADHDでよかった!」なのです。つまりこういうせわしなさが苦にならない自分のキャラに感謝!なのです。山の神様同伴ではこうはいきませんが。

一度あることは二度あると言いますが、15日の旭川―稚内往復の旅でも、稚内到着がなんと同駅発車予定時刻。列車は稚内折り返しですから逃しはしませんが、車内清掃が終了次第発車というアナウンスで、元来は19分あるはずの滞在時間が8分になってしまいました。この8分間に勝手知った稚内駅構内(広くはありません)のコンビニでロング缶を2本買い、弁当屋さんでたった1つしか残っていなかった弁当を買い、改札に並びました。乗り込んで席について早速プシュ、一口ゴクンの後に思ったのがやはり、ADHDでよかった!ワハハハハ。

(3月21日)

【ADHD川柳】 時間なく 走り回って より楽し

つながりという幻想:心の氷山モデル

3月1日の日経朝刊13面に、「SNSがつなぎ、壊した」という面白い記事がありました。私はスマホを拒否していますので報道されているどのプラットフォームにもアクセスしたことはないのですが、利用している媒体によってユーザーの生活の満足感が異なるという記事です。

生活全般に対して最も満足感が高いのはLinkedinの利用者だそうです。私は名前を聞いたことがなかったのですが、このプラットホームは求人や調査に特化しており、ユーザーはビジネスパーソンとのことです。日本では300万人程が利用しているというネット情報でした。逆に、満足度が低いのはTik Tokのユーザーとのことです。記事にはユーザーの年齢層情報がなかったので私がネットで調べたところ、これがネット情報が信用できない部分ですが、依拠する何の根拠も示さずに中年男性が多いと記載されていました。Tic Tokは主にアパレル、美容、飲食などの情報プラットフォームとして利用されているようですので、私は興味・関心が移ろいやすく他者から影響を受けやすい若者が多いと思うのですが、意外でした。ただ、ここでフェイクの実体に触れたような気がしています。

ところで紙面には10のSNSプラットホームの名があげられていましたので、お読みになっていらっしゃらない方のために転載しておきます。ユーザーの満足度の高い順に、Linkedin、WhatsApp、Nextdoor、Facebook、Pinterest、Instagram、YouTube、X(旧Twitter)、Discord、TikTokです。皆さん、ご利用のSNSはありましたか?ちなみに山の神様と孫娘がつながっているLineは、9000万人のユーザーがいるそうですが、リストにはありませんでした。日本限定だからでしょうか?

面白いのは、「もしトラ」や「ほぼトラ」で社会の分断が拡大しつつあるアメリカでは、SNSが民主主義に悪影響を及ぼしているという意見が主流で(64%)あるのに対し、アジアではよい影響を及ぼしているとする意見の方が多数派であるという統計結果です。日本はよい影響と評価したのが57%、悪いという評価は23%でした。日本の方がまだ、社会の分断傾向に対して持ちこたえているということなのでしょうか。

閑話休題。人間を、「表面的にはつないだけれども深い部分で関係性を壊していったSNS」という主題に戻りましょう。フロイトは、人の心は氷山のようなものであり、見えている部分(意識・行動)はほんの僅かであってその下には顕在化していない潜在意識や、さらにその深層には無意識があり、総体は氷山のようなものであると考えていました。ですから我々が他者の、あるいは自分が自分の行動や動機を理解したと思ってもそれは表層に過ぎないというわけです。

ま、フロイトの話を始めると長くて七面倒くさくなりますのでここまでにして、自分という存在ですらわかりきっていないのですから、いいね!に頼るようなコミュニケーションが如何に表層的なものか、皆さんにはお分かり頂けると思っています。今回の能登半島地震でも登場しましたが、震災の度に強調される「つながり」という言葉、山の神様と一緒に暮らし始めて51年が過ぎようとしていますが二人の間の「つながり」、その正体は一体何なのでしょうかね

(3月3日:モモの節句)

【あきらめ川柳】 世の中は 虚像でつながる 社会かな

デニソワ人の嘆き

2月なのに、タオルを絞りながら朝の散歩をしています。皆さんお住まいのところもそうでしょうが京都でも日中気温が20度を超す日があり、ウグイスの初鳴きは20日でした。群馬では夏日も出現しています。昨年のCOP28(国連気候変動会議)では温暖化のティッピング・ポイント(臨界点)が警告されていましたが、どうやらこれを越えたのではないかと案じています。

この警鐘はまた、複雑化が増す一方の現代文明が崩壊する可能性を示唆するものでもあります。もちろん、5年や10年で崩壊するとは思いませんが、100年という単位で見ると危うさを感じるのは私だけでしょうか。

例をあげてみましょう。物流の危機です。これはなにも物流の2024年問題で揺らぐ日本国内に限った問題ではありません。もしトランプが再選されれば世界物流ネットワークの分断化が加速されるでしょうし、パレスチナ問題も紅海におけるフーシ派の船舶攻撃を誘発しています。ロシアのウクライナ侵略は穀物流通を分断しましたし、対するEUのロシアの石油・ガスに対する遮断も物流を妨げています。古代ミケーネ文明やヒッタイト文明が滅びたのは干ばつや地震などの天災に加え、物流システムが機能しなくなったからだという説がありますが、主食ですら自給できない日本は気候変動や物流遮断に対してもろい国なのです。

今から30年前、1995年に封切られたケビン・コスナー主演の「ウオーターワールド」という映画があります。南極と北極全ての氷が溶けてしまい、地球が文字通り水で覆われた未来を描いたSF映画ですが、人類の一部は既にエラ呼吸をする(ミュータント)ようになっており、伝説の「ドライ・ランド」を見つけたコスナーもその一人。荒筋はここまでにしますが、シュノーケリングでも深いところを見るとぞっとする高所恐怖症の私は、エラ呼吸をして海には住みたくありません。

それはさておき、実際に文明が崩壊する過程では、映画に描かれた暴力やイスラエルが攻撃を繰り返しているガザ地区のような人倫に背いたような事態が頻発することでしょう。歴史は繰り返すといいますが、アイスランドの火山が1000年ぶりの活動期に入ったと伝えられていますし、日本の西の島でも陸地が拡大し続けています。2011年の東日本に続き今年の元旦には能登で大地震が発生しました。地球のプレートは活動期に入っているのかも知れません。また気象庁の長期予報では、今年も昨年以上の高温の夏が警告されています。

物流で相互依存をしていた古代青銅器文明は、海の民(不詳)の侵略でほぼ同時期に滅亡しています。これには地球規模の環境変化(乾燥化)も関係しているようですが、もしトラが現実のものとなれば世界の分断は加速化するでしょう。私がお釈迦様と同じ80歳で入滅したいと願うのは、このような理由からなのです。合掌!

(2月23日)

【自虐川柳】 冬がなく 夏はびこりて 人枯れる (デニソワ人)

政治はFamily business

安倍派のパーティー券裏金問題に端を発した自民党の政治資金問題ですが、岸田派が派閥解散宣言をだしたら安倍派も二階派もアルゴリズム行進体操のように右ならえで笑えます(Eテレ、ピタゴラスイッチ参)。それにしても10年一日の如く、どうして日本の政治は変わらないのでしょうか。その理由は政治がFamily businessだからです。

人間のパーソナリティのベースには気質がありますが、気質は遺伝性の素因が強いとされています。いつもいうように人は社会的ヒト、つまりHomo Sociusですから社会との接触のあり方が重要です。例えば政治に向いている人は外向性で協調性が豊かな人ですが、結婚は基本、同じ社会的階層の中でまた似たもの同士でおこなわれます。故に、結果として政治に向いている家系というのが出来上がるのでしょう。

有名な家系として、安倍家、麻生家、岸家、岸田家、青木家、小渕家、林家などがありますが、三代続いているのは自民党系が多いようです。どうしてこうなるのかというと、政治には口利き、要するに許認可権がつきものです。ですから周りには当然、コバンザメが集まってきます。コバンザメは選挙の時に手足となって動きますが、サメからのおこぼれが期待できます。首相官邸で組閣遊びをした岸田のバカボンも、コバンザメたちに担ぎ上げられて4代目を目指すのかもしれません。こうして世襲政治が続きます。

でも、よく考えて下さい。もし政治家が、政治活動に関わる金を自分の懐から持ち出しているのであれば、いかに金持ちであったとしても三代も続けば破産してしまうでしょう。ところが現実にはそうはなっていないことは、今回のパーティー券キックバック問題でお分かりの通りです。もちろん他人の財布の中身はわかりませんのでこれは推測の域を出ませんが、政治の舞台にいるとむしろ越後屋からの献金で太っていくのではないでしょうか。だから私は彼らを政治家ではなく政治屋(Politian)と呼びます。政治はFamily Businessなのです。

どぶ板選挙という言葉があります。後援会(地盤)、看板(知名度)、カバン(資金)3拍子が揃わない場合は小まめに選挙区の住民と接触をはかり、自分の人となりをアピールする戦術です。これは相当手間暇がかかる面倒な戦術ですが国民は、そういう泥だらけの関係をなんとなく知っているものですから、自分は振るまい飯を食ったことがなくても、政治には金がかかるものだと納得しているような気がしてなりません。

先に述べたように、政治を志す人間には2種類があります。Statesman(政治家)とPolitianです。今のアメリカの混乱はPolitianのTrampがStatesmanであるかの如く、SNSを利用して発信する情報をエンタメとして楽しむ、非大卒大衆層の付和雷同にあります。

同じようなことが日本でも起きています。自民党議員の多くが、選挙の時に統一教会を利用することで当選してきた政治屋ですし、22年度の政治資金収支報告書金額欄を二重線で消した荻生田議員や、統一教会の推薦確認書に署名したかしていないか記憶がおぼろな、認知症の盛山文部科学大臣もその典型でしょう。蛇足ですが盛山大臣は灘中高・東大法卒の元官僚、岳父は第66代衆議院議長の田村元です。

22年度の政治資金報告書は収入総額から始まり翌年繰越額まで全て二重線が引かれた状態で届を出した荻生田議員、およびその報告書を、災害で領収書がなくなることもあるからとこれを認めた松本総務大臣。とにかく今の国会議員は議員の体をなしていません。だから何年経っても日本の政治には、デジャブ感が付きものなのだと思います。でも、一番の問題はこういった議員を許している日本の国民かもしれませんね。

以下、Eテレの『アルゴリズム行進』歌詞を引用し、この稿を終わります。いつまで同じ事を繰り返せば気が済むのでしょうね、日本人は。

一歩進んで 前ならえ/一歩進んで えらいひと/ひっくりかえって ぺこりんこ

横に歩いて きょろきょろ/ちょっとここらで 平およぎ/ちょっとしゃがんで 栗ひろい (以下、略)

(2月10日)

【イヤミ川柳】 また出たと 国民うんざり 貂の皮

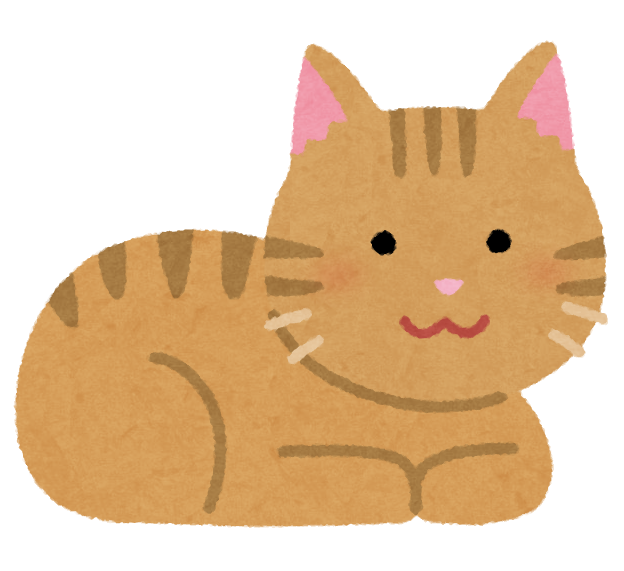

トラ姫様 おかんむりの巻

今は吉田神社節分祭の最中で在宅していますが一月末には例年通り、熊本へ晩白柚の買い出しに行ってきました。但し、トラ姫様のお世話をしてくれていた教え子の都合がつかなくなり、去年から一泊が精一杯。今年は孫娘に世話を頼んで出かけました。

28日夕方5時半に帰宅し、山の神様が寝室にお入りになりましたが、下りてきて「お父さん、布団にウンコがしてあるよ」とおっしゃいました。お腹立ちだったのでしょうか、ニャンと二度目のウンコです。

ま、考えて見れば我が家はネコ本位制度。トラ姫様がおっしゃることは全て、羊(執事)がお手伝いします。姫様が3階のベランダに出るとおっしゃればドアを開けて待機。座布団が入用とおっしゃれば太ももにブランケットを巻いてテレビの前に。書斎に行くとおっしゃればこれまたあぐら姿勢でお迎えして、私が立ったら必ず暖まっている座布団を占拠なさるので、戻ってきたときは横に置いてある昔の食卓椅子に座って席をお譲りします。このように便利な羊がいないのですから大層ご不便をお感じになるのでしょう。でも、布団の上でウンコするのは堪忍してよ、ホンマ!!

臨時使用人と自称している孫娘の置き手紙には、「トッピングは食べはるものの(ここ、関西弁です)、“メインディッシュ”は残されてます。まったく贅沢なおネコ様です。(中略)おネコ様は主探しの旅に出ていて、ほとんどリビングにはいませんでした。力不足ってか!!?」と記されていました。

孫娘は同志社の国文に在学しているのですが、最後に短歌が詠まれていました。曰く、

“めぐりあひて ごはん食べるも そこそこに 雲がくれにし お猫様かな”

不思議ですね。孫は私が時々ブログを書いているのは知りませんし、ましてや川柳や狂歌を詠んでいるなど知る由もないのですが。末尾には、「1回5千円は 私がぜいたく病になるから、遠慮しておきます。代わりにミカン頂きました」と書かれていました。

(2月3日)

【シン・短歌】

時ながれ 一句詠むまご ここにあり 血のつながりぞ 不思議なるべし

雪が降りました

小雪がちらつく中、例のTシャツ散歩をしていたら出会ったイヌがじ~っと私を見つめているので、「不思議そうに見てますね」と飼い主のおばあさんに声かけしたら、「長袖、持ったはらへんのやろか?」と返答が帰ってきました。大笑い!こういうセンスは好きです。

日本人のルーツは複雑です。昨年末、NHKの番組{フロンティア}でその起源の一つとして、タイ南部の密林地帯に住む少数民族「マニ族」を紹介していましたが、現在では日本列島に渡来してきた人たちは幾つかのルートがあると考えられております。しかし渡来に至る前にも様々な交雑があるはずですし、同じルートをたどったとしても前期・後期では異なる可能性もありますから、結構複雑な混血で現在日本人が出来上がっていることは間違いありません。

前回、寒さに強い私は、シベリア中部に住んでいたデニソワ人(旧石器人)の遺伝子を継承している縄文人系列なのだろうと言いましたが、25日には1センチ弱の降雪がありました。雪に気がつかずにTシャツ散歩に出た時もありましたが(15日)、25日は裏庭にも積もっていましたので散歩は中止。トラ姫様が、ゴロンゴロンをするから三階のベランダに出るとおっしゃったのでお外に出ていただき、爺のお節介で少しだけ雪の上をお歩きになりました。然程寒いとはおっしゃいませんでしたが、それにしてもネコはどのような起源をもっているのでしょうか。

イエネコの起源はリビア山猫であるというのは定説ですが、ネズミをとりますから農耕の開始と共にエジプトやキプロスで飼育され、やがて船乗りネコが出現して世界に広がっていったのでしょう。童謡「雪」で「ネコはコタツで丸くなる」と歌われたものだからネコは一般的に寒いのが嫌いというイメージがありますが、岩合さんの「世界ネコ歩き」やモンゴルのマヌルネコの生態を見る限り、耐寒能力も結構ありそうです。

尻尾を小刻みに振ってネズミの注意をそらせて捕食する、モンゴル高原のマヌルネコの生態はNHK番組「ダーウインがきた」で放映されましたのでご覧になった方も多いと思いますが、雪が降っても平気です。ネコ好きの私は、彼らがいる旭山動物園にも会いに行きました。ネズミはとりませんがマンモスを捕っていたデニソワ人も、寒さには強いですよ。

(1月29日)

【ノーテンキ川柳】 あせ拭いて 小雪舞うなか 散歩する (デニソワ人)

遺伝子の不思議

2000年1月1日午前0時をもって禁煙しましたが、それまで35年間というもの、政府の財政に寄与するため?に喫煙していました。そのせいでしょうか、2020年に心臓大動脈2カ所に90%の血栓が見つかり、京大病院にて検査を受けましたが幸いなことにカテーテルを挿入することなく、毎月一度の定期チェックと服薬で済んでいます。私はおおよその死期が自分で判断できる癌を死因としたかったのですが、そういう訳で3年後の80歳、胸キュンの「いい日旅立ち」(曲:谷村新司、歌:山口百恵)を予定しています。

それはそれで良いのですが、1月の定期検診のためクリニックを訪れたところ、着膨れした年寄りの多いこと。とにかく2023年度は6人に一人が後期高齢者(16.1%)ですから、世の中、年寄りで満ちあふれています。当然、医療費は増加し、逆に経済力や生産性は低下する一方ですが、老人であふれている待合室でふと、中学生の時に集団鑑賞をした映画「楢山節考」(原作:深沢七郎)を思い出しました。古くから老人問題は存在したのです。

それはさておき、天気予報では寒い寒いと脅していますが京都はまだ氷は張っていませんし、私は例年通りTシャツで散歩しています。こんな私ですから逆に、これでもかとばかりに着ぶくれした人たちの健康を心配してしまいます。私のように寒さに強く暑さに弱い人間は今や絶滅危惧種ですが、どうして寒さに強い人と弱い人ができるのか、皆さん不思議に思われませんか?

2022年3月に、寒さに強い・弱いは出生後1年間の生活環境に依存するとの論文について触れましたが、当然、遺伝子もこれに関係してるはずなので、改めて文研を調べてみました。すると約30%の人が筋肉の瞬発力に関係する遺伝子変異をもたず、その代わりに持続的に筋緊張を高めて熱をつくり出し、寒さに耐えることが出来るそうなのです(Wyckelsma, et. al., AJHG. 108, #3)。

もう一つの可能性として、これはイヌイットの人たちや日本の縄文人などに、旧石器人のデニソワ人(シベリア中部デニソワ洞窟で見つかった旧人)の遺伝子が伝わっているといわれていますが、私もデニソワ人の遺伝子を継承しているのかもしれません。でも地球温暖化の今、こういう人間は絶滅危惧種でしょう。まぁこれは今の世、もっきの幸い優曇華の華でもありますが。

(1月20日)

【自虐川柳】 どこみても じじいとばばあの 令和かな (字余り)

馬齢を重ねて77年、前途多難な辰年

正月から能登半島の大地震やJALと海上保安庁機の衝突など、今年の幕開けも前途多難を予感させています。被災された方々には、心からのお見舞いを申し上げます。

株式相場の格言では卯跳ねて辰巳天井、今年も株価は上昇とのことですが、もしトランプが再選されるようなことになれば世界の混乱はますます増幅されるでしょうし、詐欺や他者操作を目的としたフェイク情報が一層増加しそうな予感がします。今回の地震でもすぐにフェイク情報で金を振り込ませる詐欺被害がでているとか。人間ってここまで悪くなれるものなのかと、あきれ返ってひっくりカエルです。

それはそうと私にとって今年は77回目の正月でした。信長時代の人間50年と比較すれば現在は人間100年の時代。65歳を定年の時間と考えれば、100年まで35年が残ります。この時間をどう生きるか、難しい課題です。ユングは「終わりが人生の目的」と言いますが、体力的に衰えていく中での35年はなかなかの時間です。またエリクソンは、老年期は「英知を統合していく時間」とポジティブに総括しますが、問題は体力の衰えです。精神一到何事か成らざらんで、老いても意思の問題ですから気力は何とかなるのですが、目や耳、5~60年といわれる歯の寿命はニャントもにゃりませんニャ。

正月には娘や息子家族が来ますし2日は例年5人ほどの来客もありますので、暮れの31日、朝8時から台所に立ちおせちを作り始めました。ところが今年は4時を過ぎた頃からだんだん腹が立ってきました。山の神様は飲みながらやらないから腹が立つのよと仰いますが、私は体力の衰えであると思っています。5時に終わって飲み始めたら、確かに機嫌は収まりましたが、ワハハ!

職業的発達段階論を提唱したスーパーは、65歳以後を「義務からの解放の時間」ととらえています。大学教員は通常、65歳とか68歳とかの定年後も特任教授として70歳まで勤務するのが普通なのですが、私の場合は理事長のご機嫌を損ねましたので延長がなく、お陰で義務から解放されました。大学院の学生がいましたので一年だけ非常勤で勤務し、その年に今の別荘を購入して、66歳から自然のまっただ中での涼風生活。今年も4月第一週月曜から別荘を開け、6月半ばから9月半ばまでは飯田高原にて過ごす予定です。

別荘の西側には小さな谷を挟んで杉林がありますので、秋分の日前後から2時半を過ぎると日が陰ってしまいます。こういう立地ですので夏の暑さは完全に防げるのですが、精神的にはやはり日照時間が長い方が明るく、秋風が吹き始めると京都に帰りたくなります。吉田の家は、ネコの額ではありますがナツメやヤマボウシが植わっている南向きの庭に加え、3階にサツキを植えたトラ姫様の庭がありますので大変明るく、気分も晴れるのです。

まぁこうやって今年も飯田-京都間を行ったり来たりしながら、「解放された時間」を楽しむつもりです。私の年賀状、添付しておきます。お笑い下さい。本年もよろしくお願いします。

(1月3日)

追記:昨年、虫歯で右上第二小臼歯をなくしたら味がよくわからなくなりました。そこには入れ歯が入っているのですが、下の第一第二大臼歯が弱っており、うまく噛めないのです。味覚はこういう些細なことでも変化してしまうことを実感しています。そういう次第でおせちの味にも自信がなくなり、来年からは家族以外の来客は受け入れないことにしました。これで腹も立たなくなるでしょう。ワハハハハ!

【ノーテンキ川柳】 ひねもすの 始まり終わり のたりかな

冬至の夜は温泉で

やっと冬が来ましたが、今年は猛暑の年でした。加えてハマスとイスラエル、ウクライナとロシアの戦いは終わりの姿が見えません。前者はハマスの奇襲攻撃に端を発したのですが、そこに至る長い伏線がありますし、イスラエルにしても第二次大戦後の建国の歴史やら何やらの入り組んだ伏線があるようです(NHK BS「青い募金箱:イスラエル建国の真実」参)。

私たちは単純にハマスとイスラエル両者の共存を望みますが、両者の間にはそれぞれの「神様」及び建国の歴史などが絡んでいるだけに、マイ・カミサマの日本人には理解しにくいことが多々あります。もう一つのウクライナとロシアの戦争は、一方的にロシアに非がありますが、彼我の国力の差からして守勢に回らざるを得ないウクライナが気の毒です。考えて見ればこの2つは共に、「イエス」を信仰する国なのですが。

ところで我が国では、もっと矮小な問題で国民が呆れかえっています。国会議員の裏金作りの手法が白日の下にさらされ、天下国家ではなく個人の利殖に走る議員の姿が赤裸々になりつつあります。これは選挙の際、手足に支払うお金であるとか言いますが、旧統一教会や創価学会、日蓮宗や霊友会、神道政治連盟など多くの宗教団体との癒着や組織票をあてこんだ自民党という党のもつ暗闇部分なのでしょう。マイ・カミサマの日本人には宗教という文脈の理解は苦手なのでしょうが、やはり今一度整理をしておく必要があるのではないかと、愕然は考えています。

考えるのには才気と元気に加え根気が必要ですが、ノーテンキの愕然も年が明ければ満77歳。評論家的思考はまだ可能ですが、だからどうすれば良いのかという大所高所を熟考するエネルギーはなくなりました。という訳で今年も、日本海側に大雪警報が出された22日、「冬至の日は温泉」の旅に出てきました。恒例になっている川棚温泉フグコースと唐戸市場買い出しの旅です。

仔細については昨年お話ししていますので割愛しますが、川棚温泉の温めのお湯にゆっくり浸かりながら一年を回顧する旅は、京都光華女子大学を退職した2012年からスタートし、今年で11年目。但し14年はハウステンボスにてロブスターを食べるクリスマス、翌15年は孫同伴のハウステンボスだったようですが、その孫も今や大学二年。ということはその分こちらが老いたということです。

世の中には苦しんでいる人たちも多くいるわけですが、浮世の憂さを忘れてお湯に浸かるのは老人の特権であると合理化しています。ウクライナやガザの人々、御免なさいネ。そういう次第ですのでこの年末は、川棚温泉を愛した自由律俳句の山頭火に倣い、へぼ川柳三題にて御免被ります。皆様、良いお年をお迎え下さい。加えて来年こそは世界に平和が訪れますように。ついでにトランプが大統領に再選されませんように。

(12月24日)

【反戦川柳】 戦うな 雪が一片 頬に落つ

【皮肉川柳】 我のみが 正義なりけり 今の世は

【下品川柳】 クソ溜めに トランプおちる 良き日かな

走ら(れ)なくなった師走の和尚

京都は12月に入っても最高気温が20度近い暖かい日々が続いています。例年よりも明らかに季節の進み方が遅いのですが、吉田山の散歩道にもやっと落ち葉が積もり、歩くとカサコソという音がするようになりました。しかし猛暑のせいでしょう、吉田山のコナラは実をつけませんでした。例年なら11月になりますと、絨毯を敷いたように沢山落ちていたのですが、今年は落ち葉のみ。もしクマさんがいたならお腹をすかせて大変だったろうなと思います。暖かいから冬眠も出来ませんしね。

ですからTシャツ一枚での散歩も楽ですし、汗もかきますのでタオルは必携の品。その代わり手袋は要りません。汗を拭うときに邪魔ですしね。ただ日の出が遅くなった分出発も遅くなり、子どもたちの通学時間に重なるようになり、追い越されることが増えました。中学生に追い越されると見る見る距離が離れていきますし、先日、久しぶりに銭湯に行って帰りがけ、腰の曲がったお婆さんに追い越されてしまいました。

飯田における夏の散歩では山の神様にも追い越されます。私と山の神様との間には体重で1.6倍ほどの差がありますから、歩行速度と体重の間には何らかの相関関係があると睨んでいるのですが、合理化ですかねこれは。調べてみると秒速1.6mの人は95歳定年、秒速0.8mは80歳定年とのことで、歩行速度が速いほど健康寿命は長いらしいです。95歳はしんどいので80歳(後3年3カ月)を目標に頑張ります。

ところで私はこれすべてカラスの仕業であると思うことにしていますが、拾っても拾っても吉田山界隈のゴミがなくなりません。最近では一週間に3~4回拾っているのですが、行く度に新しいゴミが落ちています。BB弾というのですか?子どもたちがオモチャの銃で撃ち合って遊ぶためのプラスチックの弾もあちこちに落ちていますし、相変わらずマスクも吸い殻も落ちています。無論、諸種包み紙、レシート、おしぼりなどナプキン類、箸袋に爪楊枝、ティッシュなど、一通りの家庭ゴミは落ちています。

ただ困るのはお酒のワンカップのガラス瓶とその蓋。酎ハイの空き缶なら、公園においてあるジュースの自動販売機の回収ボックスに投入できるのですが、ガラス瓶は無理です。カラスがラリーをするとも思えませんが、壊れたラケットや運動靴なども放置されています。ですからこういう類いは意を決して改めて拾いに行き、自宅で処理します。そういう訳で、お爺さんは決して暇を持て余すことはないのです。都会は忙しいですね。

(12月10日)

【ノーテンキ川柳】 師走だが 走れぬ和尚 牛歩かな

トラ姫様御不興の巻

飯田高原は18日土曜日から雪になり、日曜朝には庭や木の枝に2~3センチほど積もっていました。当日、中津川駅で山の神様をピックアップするため下山しましたが幸い凍結はなく、無事帰宅しました。以前は勤労感謝の日を目処に閉めていましたが、最近は一週間早め第4週月曜日と決めています。しかし雪が降ったことはなく、前回のぼやきがリアルになりました。飯田は南信州ですので暖冬の年の方が降雪は多いようです。

ま、何はともあれ再び京都での日常が始まったのですが帰宅した月曜夕方、姫様のお出迎えがありません。おかしいなと思って二階の寝室に行きましたが姿が見えません。トラ、トラとよびますとニャンという声が、ベッドの下から返ってきました。これは初めての経験!わらわを放置してひつじはどこにいたのじゃ?ということでしょうか。まぁご機嫌斜めでした。すんません!ペコリ。

留守中のご飯とトイレ掃除を頼んでいた孫娘の報告では、ニャ~ニャ~(ひつじはどこじゃ?)と探していたそうです。私は6日間、お年寄り様におかれては一晩だけの留守だったのですが、急に冬が来ましたので「布団がいない」と、お困りだったのかも。

これには後日談があります。23日朝目覚めると布団の上に、ニャンとウンコよんこ(早口言葉初級編)。下のトイレまで下りるのが面倒だった?しかし私の布団の上にする必然性はないと思うのですが。姫様も人間年齢換算では68歳、年があけると72歳になります。エーザイが開発した、認知症の進行を遅らせる効果をもつレカネマブの処方対象になったとは思いたくないのですが、いやぁ~、マイッタ参った。以来、ご機嫌取りに終始しております。

しかし人もネコも老いには勝てません。今年の春先、右上第2小臼歯が虫歯でコロリと抜け落ち、左下第2、第3大臼歯を加えて義歯3本の状態なのですが、右下第3大臼歯(奥歯)がしっかりしていないので、強く噛むことが難しく、ステーキ肉をかみ切った後は丸呑み状態。歯がこういう状態になると味覚は随分と落ちるものですね。沢庵ポリポリの時代が懐かしい!食べ物というものは何度も咀嚼して始めて味がわかるのだということが、歯を失って始めてわかった次第。朝の散歩は未だにTシャツ1枚なので人からはお元気ですねと言われますが、歯の状態は外からは見えません。皆さんも歯は大切にしてくださいネ。

(11月28日)

【ボケ川柳】 下駄の歯の 欠けたる如し 食べにくさ

晩秋の沢城湖

ガザ地区やウクライナ情勢で、めっきり報道量が減った地球温暖化問題ですがその速度は速まる一方で、今年は夏日(25度以上)が出る日が3月に始まり11月までと、一年12カ月の3/4になってしまいました。世界気象機関(WMO)の発表によると(2023,11,8)来年度もエルニーニョ現象が継続し,今年よりも更に暑くなるそうです。汗かきの私にとっては最悪のニュースです。

まぁしかし死ぬまでは生きていなければならないということで、今年も別荘を閉めるために飯田にやってきました。真如堂の紅葉はまだ半分ほどが青いままですが、標高900mですので、さすがに落葉樹はほとんど葉を落としています。沢城湖のモミジもきれいな紅葉は終わり、葉が枯れた赤色です。修学院離宮の外土居に生えていた実生を持ち帰り、鉢で育てた後移植した庭のモミジも同様でした。

面白いのはオー・ヘンリーの『最後の一葉』ではありませんが、軒下にのびたエゴノキの枝です。軒にかかっていない場所の葉はすべて散っているにもかかわらず、軒で保護された葉は黄色くはなっていますが、僅かに緑を残した状態でしっかりとついたまま。庭にはウワミズザクラや白樺、檜などの大木も生えていますが、エゴノキやアブラチャン、コシアブラ、タラ、山椒、ソヨゴなど、皆さんは多分ご存じでない低灌木も沢山生えています。昔はエゴノキの若い実の皮を石鹸代りに使ったそうですし、アブラチャンの果実や樹皮の油を灯油代わりにしたとか。コシアブラやタラの芽は天ぷら材料ですが、私は天ぷらはあまり食べませんので味は知りません。トゲが厄介なタラの木は、浄化槽設置時に全て抜いてしまいました。

今朝(16日)の室温は4度6分でしたが、さすがの私も布団から出るのに躊躇しました。散歩中の5度は身体が温まってくるとなんていうことはないのですが、パジャマを着替えて石油ストーブをつけ、その前にへばりついたとしても温まるのに時間がかかりますからね。

朝食はヨーグルト2種類、バナナ・富有柿・ミカンのフルーツで済ませ、8時から落ち葉掃除を開始。前回で懲りていますので今回は無理な姿勢にならないように気をつけて、熊手でかき集めた枯れ葉を手で拾い、竹製の箕にほり込んで、お隣さんから縄文人とからかわれた石囲いの償却場で燃やします。乾いているようにみえても一枚めくると濡れ落ち葉ですから、これをきれいに燃やすのにはテクニックが必要で、玄関までのアプローチを片づけるのがやっと。明日は雨との予報なので、できた灰を庭木の根元に撒き終わったのが4時半でした。

まぁいつものことですが庭掃除は大変です。吉田のようにネコの額の広さなら簡単ですが、300坪は辛い!しかも、整骨院に通う必要が生じた斜面部分もありますからネ。という訳で、今日は雨を見ながらコーヒーを楽しんでいます。今、カケスが尾羽の白い部分を見せて飛んでいきました。昨日はヤマガラが数羽、遊びに来ていたのですが。

(11月18日)

【アツガリ~ノ川柳】 秋飛ばし 突然の冬 ほっとする

慈悲の心と善の綱

ガザではハマスを滅亡させるというイスラエルの強い決意の下、爆撃によって一般市民や子どもたちが死に追いやられています。またレバノンに拠点を置くヒズボラが対イスラエル戦への参戦を明示し、戦争の拡大が憂慮されています。どうしてこういう事態に至るのか、マイ・カミサマをもつ日本人の多くには理解しにくいと思いますが、基本にユダヤ教徒とイスラーム教徒の宗教対立があることは皆さんがご承知の通りです。でもどうして、二つの宗教は対立するのでしょうか。

以下はマイ解釈ですので宗教学的に正しいかどうかはわかりませんが、ユダヤ教とイスラーム教がそれぞれ神であると明言するヤハウエ(ユダヤ教)とアッラー(イスラーム教)は、名前は異なるものの同じ「唯一神」です。神が2つあれば、唯一神ではありませんから当然ですが。だから素人解釈ですが、それぞれの信仰の根源にある預言者モーセとムハンマドの言葉(律法)に対する解釈の違いが、二つの宗教の創始につながったと思っています。

加えて、絶対神を主張する最大勢力としてキリスト教があります。このブログをお読み頂いている皆様方のなかにも、キリストが神(イエス)の子であり神そのものである(三位一体説)と信じていらっしゃる方も当然いらっしゃると思いますが、イエスも唯一神ですから、そうすると論理的には三者の「神」は同じということになります。でもそれぞれの立場からすれば、相手が信じる神は異端なのでしょう。三面鏡に同じ神が写っているのですが、見ている面によって異なった像が顕現されているのだろうと、私は思っています。

ただ「唯一神」の困ったところは、自分たちの信じる神が絶対でありお前たちの信じている神は異端であるから、これを滅ぼすのは聖戦であるとして戦争を引き起こすことです。イスラームに対する十字軍がそうでしたし、あるいは同じキリスト教徒でありながらカトリックとプロテスタント間で戦われ、800万人以上の死者を出した三十年戦争、イスラーム教のスンニ派とシーア派の対立など、宗教が原因で発生した戦争は枚挙にいとまがありません。その点、日本人の主流である(と、私は思っています)マイ・カミサマの場合、どのカミサマがより効率的に願いを叶えてくれるかですから、戦争にはならないのがいいですね。まぁとにかく、一刻も早くこの戦いが収束して欲しいものです。

閑話休題 私の朝の散歩コースは吉田山界隈ですが、紅葉の名所として知られている天台宗の真正極楽寺(通称、真如堂)と、浄土宗大本山金戒光明寺が含まれています。共にご本尊は阿弥陀如来ですが真如堂のそれは「うなずきの弥陀」と呼ばれており、女人禁制であった比叡山から女性救済のために京の街に下山された有り難い弥陀であるとか。11月15日は「お十夜」のご開帳日であり、10月末からご本尊に結ばれた白い綱が境内に設置されています。

綱は「善の綱」と称されておりご本尊様の右手につながっているので、これを握って「南無阿弥陀仏」と唱えれば死者への回向ができますと書かれた紙がぶら下がっています。ですから仏教徒として育った私には「盲亀の浮木優曇華の花」。このコンビニエンスなツールを使って朝の散歩の途中、31年前に旅立った母親と28年前に旅立った父親の冥福を念じています。

前にも書きましたように私は、神は人類の発明であると思っていますので神頼みはしませんが、人々に慈悲の心が育てば世の中の争いごとはなくなると思っています。だから善の綱を握りながら南無阿弥陀仏を唱えています。私は臨済宗南禅寺派の末寺で育ちましたので、本当は南無釈迦牟尼仏と唱えるべきなのでしょうが、ま、南無阿弥陀仏でもいいでしょう。

ところで皆さんはイギリスの獣医、James Heriot先生の話をお読みになったことはありますか。確か『ヘリオット先生奮戦記』だったと思いますが、“all creatures must be love”(生きとし生けるもの、みな愛おし)という言葉があります。これは仏教でいう慈悲の心と同じではないでしょうか。もしネタニヤフやプーチンに慈悲の心があれば、今の二つの戦争は起こっていなかったと思いますが、二人とも私のようなノーテンキ型単細胞ではなく権謀術数型でしょうから、共に10年戦争になるのかも知れません。

近未来、AIが人類さえいなければ地球は平和になるという結論を出さないことを願うばかりです。

(11月5日)

【ノーテンキ川柳】 願い事 頼むカミサマ みな違い

今年もジョウビタキがきました

23日朝、吉田山を散歩していたらジョウビタキに会いました。お腹が茶色で黒の羽の後部に白の斑点をもつジョウビタキは、非常にわかりやすい冬鳥ですので、皆さんもご存じかと思います。最近では、日本国内での繁殖例も確認されているとか。渡りは基本、食べ物を求めてのはずですが、ジョウビタキの主食は虫。地球温暖化は、ジョウビタキの主食になる虫の生息環境を変えたのでしょうか。それともジョウビタキが怠けものになり、「ま、いいか」で通年滞在になったのでしょうかねぇ。

ところで皆さんのお住まいの地域では、今年は金木犀の香りがしましたか?毎朝の私の散歩コースには少なからぬ金木犀の木があるのですが、香りを意識したのは前日夜から午前3時頃まで雨だった今月15日の朝のみでした。木の真下を通って鼻先まで枝をたぐり寄せても香りを感じないのです。今年の夏の異常高温と少雨の影響で、木が弱っているのではないかと思います。

ネコの額の裏庭には二羽ニワトリはいませんが、コウヤマキともみじ、ナツメに加え、オオグミを引き抜いた後に植えたヤマボウシがあります。このヤマボウシの根元にはミョウガが沢山生えており、毎年、味噌漬けをつくっていましたが、今年飯田から帰宅してみるとミョウガは枯れており全滅。植えてから3年しか経たないヤマボウシも葉が傷んだ状態でした。今夏、7月の京都は38度越えが4連続日、8月も4日あったようですので裏庭は干ばつでやられたようです。自宅前の駐車場に置いたプランター類は、アルバイトで孫に水やりを頼んでいますし、3階の庭は給水装置で毎朝灌水していますので無事ですが。

ただ、8月末頃のように思いますが息子から電話がかかってきて、川端署から3階の給水装置が壊れているのではないかという連絡がきたとの話。散水音が途絶えないので水が漏れているのではないかと、お隣さんが川端署に連絡をして頂いたようで大助かり。隣近所とは、常日頃から仲良くしておくものだということを実感させられた次第です。

しかし日本の警察は素晴らしいですね。中京区にある息子宅の電話番号を探して、連絡してくれるのですから。お話ししましたように荘厳という名字は日本でわが家だけ。田中や山田、佐藤などの名字は数があるでしょうから、連絡がつくかどうか。その代わり悪いことも出来ませんが。ワハハハハ!

外出時は今週まで半袖シャツでしたが来週からは長袖になりそうな温度です。帰京以来どこにも出かけていませんので来週にでも長浜に行き、「翼果楼」の鯖そうめんでも食べに行ってこようかと思っています。そういえば先週お昼、孫が来たときに鴨せいろ(鴨汁蕎麦)をつくったら、残った出汁を持って帰りました。美味しいと感激していましたから、私の料理の腕も上がったかな?

(10月28日)

【ノーテンキ川柳】 孫が来て 味を褒めたと えびす顔

ガザでは大変なことが起きています

皆さん既にご存じのように、ウクライナだけではなくパレスチナのガザ地区でも戦争(といってもいいでしょう)が始まり、町が破壊され沢山の難民が出ています。ガザは東西10キロ南北40キロの区域でほぼ種子島の大きさ、東京都区部の面積比で約6割と見積もられていますが、ここに220万の人が住みその半数が北部地区から南部地区への移動を強いられているとか。

私は常々、万物の創造者「神」は人類の最大の発明であると断言していますが、ユダヤ・キリスト教徒であれイズラ~ム教徒であれ、神は唯一無二の存在。でもその神に対する解釈が、信じる宗教によって異なるのだと思います。解釈のあり方はお互い譲れないものなのでしょうが、もし「神」がいるのなら互いの間の争いを止めさせて欲しいと願います。しかし過去も含めて現実には争いがなくなることはありませんでしたし、今後ともないでしょう。ということは三段論法的に、神はいないということになるのですが、はて?

ご存じのようにインドを含め東南アジアは多神教文化ですし、慈悲を重視する仏教には十字軍やジェノサイドのような一方的な暴力が成立する要素はないと思います。でもどうしてインドや東南アジアには一神教が成立しなかったのでしょうか。私はその理由は、モンスーン気候という風土にあると考えています。地中海気候のように空気が乾燥していると、空から誰かに見下ろされているという気持ちになるのでしょうが、アジアのように高温多湿な環境では見下ろされている感は成立しなかったのでしょう。

だけれども洋の東西を問わず、人間誰しも困ったときの神頼みで、特に日本人は古くからマイ・カミサマに様々なお願いをしていたのだろうと思います。だから日本には、八百万の神様がいらっしゃる訳です。このような土着の多神教文化と、後に日本に渡来してきた個人の「悟り」を重要視する仏教を精神的背景にもつ多くの日本人には、名前こそ異なるものの同じ神の下にある、イズラ~ム教徒とユダヤ・キリスト教徒の争いを理解することは非常に難しいと思います。少なくとも私にはわかりません。ですから争いを止めなさいと言っても、それが出来ない理由がわかっていないのですから、課題はトートロジーになってしまいます。

私の友だちにキリスト教徒がいます。彼によると教会の神父さんから毎日、「イスラエルのために祈って下さい」というメールが届くそうですが、私にとってこのキリスト者のロジックは理解できません。私は同志社大学で学びましたので教養の必須科目として、正確な科目名は忘れましたが、宗教学がありましたし聖書は一通り読みました。

で、今更なのですが幾つかの言葉を覚えています。その一つに『マタイ伝』第5章30説の「右の頬を打たれたら左の頬を差し出しなさい」があります。真意を調べてみますとこれは巷間で流布している解釈、つまり悪に対しても非暴力・無抵抗を貫きなさいということではなさそうです。イエスのこの言葉は、アウグスチヌスの解釈によると肉体的な「善きもの」を犠牲にしても霊的な「善きもの」を守りなさいという意味だとか(林 明弘、2002.川崎医療福祉学会誌)。肉体を否定しても実体のない霊に忠実であれというのですから、慈悲もヘチマもないことになります。

輪廻転生があるとは思っていませんが、死ねば皆仏と思っている私にとって(善人であっても悪人であっても、死は平等)、どうも一神教の考え方は馴染めません。私は、人間は人間であり矛盾をかかえた存在であると思っていますし、内省によって矛盾を少なくする、つまり難しいですが「悟り」に至るのがあるべき人間の理想であろうと思っています。万人に等しく死は訪れますので、別に神様は必要ではないのです。

こういうノーテンキ人間ですから、10月12日日経朝刊総合1面記事に藤井聡太さんの八冠達成記事がでたとき、これが総合1面を飾るほどの内容かと思いましたがその後思い直しました。つまり八冠がトップニュースになるということは、日本が平和であることの証なのです。だけど最近の北朝鮮やロシアの動き、あるいは習近平語録の学習が重視されている中国の政治動向などを考えると、いつまでノーテンキでいられることか少々不安です。こういう深い所に不安を抱え込んだままでは、愕然、悟りには行き着けそうにありません。人間という動物には困ったものですなぁ。という訳で、杜甫が二人です(トホホ)。

(10月15日)

【ノーテンキ川柳】 八冠が 紙面に踊る 平和かな

草木が起きる寅の刻

マツタケが顔を出していないかと28日木曜から飯田に来ていますが、長野県も今年の夏は猛暑で雨が降らず、北信の野尻湖では水不足で観光船の発着ができなくなったほど。マツタケの生育には8月に降る適度な雨が必要なのですが、そういう訳で多分ダメだろうなと思いながらの飯田ですが、思わぬことが起きてしまいました。筋・筋膜性腰痛です。

地球温暖化が原因でしょうか、南信の山は猛暑でカラカラに乾いていて雑茸を含めてほぼ全滅のようです。でも、せっかく来たのだから落ち葉でも燃やしておこうと、駐車場から玄関まで15段の低いアプローチに落ちている葉っぱを拾い集めていました。アプローチに落ちる葉っぱ常に踏まれるため砂利が食い込み、私の美的感覚?から見れば汚いのです。アプローチはカーブしていますし段によって高さが異なり、加えて両横からシダの葉っぱが出ていますからしゃがむ姿勢に無理が出るのでしょうね。姿勢変化に伴って腰回りの筋肉が引きつり、『この素晴らしき世界』ではなく跛行状態の『聖者が街にやってくる』になった次第。

え?なんのこっちゃ?私はルイ・アームストロングがしゃがれ声で歌う上記の歌が大好きなのですが、彼の愛称がサッチモ。というわけで、にっちもさっちも行かなくなったという昭和のギャグです。ワハハハハ。

去年は、アプローチにとりつく前の高さ21センチ5段の階段を踏み外して顔から地面に着地し、その時に横腹をすりむいて一か月ほど、特に就寝時と夜中のトイレと起床時に激痛が走って往生したという話をしたことがありましたが、山の生活にはこういう不便があります。「ノーテンキ川柳」で、厄災から逃れるためには二本足が大事だよと言いましたが、筋・筋膜性腰痛ではその二本足が使えません。姿勢や体位を変化させようとする時の痛さは、経験したことがない人にはわからないでしょうが激痛が走り、固まってしまいます。

そういう次第なので3日の起床は午前4時10分。丑の刻から寅の刻に変わって1時間ほど経った頃に目覚め、達磨大師の七転び八起きで起き上がり、ネット検索で整骨院を探して予約し、10時から診断を受けました。結果は骨ではなく、大腰筋・小腰筋・腸骨筋・脊柱起立筋などの腰回りの筋肉痛らしく、筋肉が炎症を起こしているので冷やしなさいという指示です。接骨院は柔道整体師の業務ですが医師ではないため、診断名が出せないのでしょうか、はっきりとした診断名はありませんでした。

ま、しかしこれで原因がわかりました。症状は左側の方がきついのです。散歩をしていていつも会う別荘地の住人に言われたことがあります。私の歩行は跛行、要するにびっこを引いて歩いているという指摘です。原因は左ひざ関節の痛みです。だから左右両方の筋肉に平等に負荷がかかるのではなく、左側筋肉にかかっているようです。

私、中学時代は京都府大会に400mリレー選手として出場した100m走のスプリンターでした。自己記録は確か13秒2だったように記憶しています。顧問は体育の専門ではなく職業科の先生で、うさぎ跳びやら足のどこだったか忘れましたが縄でくくり、もう片方は木に括りつけて縄が切れるまで足を上げ続けろなど、まぁ原始的なトレーニングをさせられ、膝関節を壊しました。その時のひざの故障が今回の事態の遠因なのです。なるほど、納得。

歩くのも大事ですが、その前にストレッチをしておくことが必要なのです。しかし協調運動障害傾向の私に、うまくできるかなぁ・・・?

(10月5日)

【ノーテンキ川柳】 筋肉が 固まる朝は ナマケモノ

注:表題はトラ姫様とは無関係です。要するに腰回りの筋肉痛で、体位変化に伴う痛みで二度寝ができずに朝4時前に目覚めたというだけの事。江戸時代の時刻表示を使ったら寅の刻になりました。

暑さ寒さも彼岸まで

お彼岸の日、朝の京都は曇っていましたので楽に墓参りをすることが出来ました。10日に帰宅して以来、無論エアコンは入れますが夜が寝苦しく、15年以上処方を受けていなかった睡眠薬をもらって入眠していました。しかし彼岸を境に夏と秋の空気が入れ替わり、やっと薬を飲まずとも入眠出来るようになりました。私、暑さには徹底的に弱いのです。

グテーレス事務総長が「地球沸騰化」という言葉を使いましたが、皆さんご存じのように北極圏の永久凍土が解け始めており、大量のメタンガスが放出されています。メタンガスの温室効果は二酸化炭素の25倍なので、これがどんどん出始めると地球温暖化は幾何級数的に加速されてしまいます。自動車をEV化しようと何をしようと、恐らく間に合いません。北極圏のほとんどはロシアとアメリカ領ですがロシアは戦争を始めたし、アメリカも民主党と共和党の政争で、メタンを回収してエネルギー源として利用する事など、全く話題にも上っていません。

ところで産業や生活から出てくる二酸化炭素の国別排出ランキングは1位が中国(31%)、2位がアメリカ(14%)、3位インド(7%)、4位ロシア(5%)で5位が日本(2%)です。排出量ランキングの1,3,4位がBRICS加盟国ですが、この地政学的合従連衡組織では地球環境問題は議論されていません。2024年1月にはサウジやUAEなどが加わり11カ国の組織になるようですが、人口比ではこっちが優位だぜという資源国の集まりで、G7に対抗することだけを目的とした、いわば烏合の衆。ですからBRICS+αに地球環境改善や国際紛争、人権などに対する提言を期待することは無理です。

考えて見ると今は、個人も国もそれぞれが言いたい放題やりたい放題で、共同歩調や共通理解は歯牙にもかけられません。そこで私を悩ませる暑さの原因、つまり二酸化炭素排出量を例としてもう少し具体的に、現在を支配するこのmeism(勝手主義)を考えてみましょう。

中国の人口(14億2590万)は日本(1億2330万)の11.6倍。ですから日本を基準とした中国の二酸化炭素排出量が23%前後ならわかりますが、31%で1.5倍の排出量です。自分の国の原子力発電所からは福島の処理水の8倍のトリチウムを排出しながらイチャモンをつけてくる国ですから、日本も中国に対して地球環境対策をしっかりやれというべきだと思いますが、政府は何も言いません。ダーキシよ、トリチウム問題に過敏な中国の方の不安を払拭するために、我が国が開発した濃度低減技術を貴国の原子力発電所に無償で提供しましょうと、それを言わんで委員会!!!

暑さ寒さも彼岸までから随分話が脱線しましたが、言いたいことは地球環境悪化によって日本も随分住みにくくなったということです。酷暑だけではなく、これに付随して至る所で線状降水帯が発生していますし、気圧変化に連動しているといわれる南海トラフ大地震や首都直下地震、富士山噴火など近未来の厄災を想定すれば、予算をがぶ飲みしている大阪万博や、東京の大手町に390mのタワービルを建てている場合ではないような気がするのですが、これは「杞憂」でしょうか?

まぁ私は最悪の事態を予想して、身を守る手段だけは考えています。幸い、東京や大阪へ行く用事は無くなりましたので帰宅難民にはならずにすみそうですし、地震や津波に巻き込まれることも避けられそうです。無論、京都だって決して安心は出来ません。だからいざ鎌倉の時、私は飯田に逃げます。飯田―京都は約230キロ。毎朝2時間の散歩は伊達ではありません。その気で歩けば一日40キロとは言いませんが、30キロ程度は歩けるでしょうし、ヒッチハイクも可能かも。

ニャンですと?爺さんの場合、ヒッチハイクは無理!う~ん、そういう可能性もありますが世の中、軽トラに乗せてくれる親切な人がいらっしゃるかもしれません。問題はトラ姫様ですが、これはまぁ息子に預けていきましょう。で、落ち着いたら三顧の礼でお迎えに。ニャニ?三顧の礼は意味が違う?まぁそう固いことをおっしゃらずに、爺さんのノーテンキ話としてお聞き捨て下さい。

(9月27日)

【ノーテンキ川柳】 厄災を よける手段は 足二本

猛暑日残酷物語

京都に帰って来て早一週間経ちましたが、夏はまだまだ続いています。いやはや、恐れ入谷の鬼子母神。昨日9月16日の京都は36度4分の猛暑日でした。日課にしています朝の散歩ですが、そういう温度ですから4時過ぎに起床して夜明け前に出発し、7時前後に帰宅します。

本日も4時45分に出発しましたが家を出た時の空はまだ暗闇で、東の空には明けの明星が光っていました。星を見ながら吉田山の坂を越え、竹中稲荷(ローカルな話でメンゴメンゴ)参道から大文字山を見ると、山の稜線がうっすら夜明け色に染まりつつあります(AM4:53)。

それから坂を下りてまた上ってくると丁度5時。大文字山にかかっている雲の形が見え始めます。また坂を下りて上ってくると5時7分。ここでタオルの汗を絞って大文字山を見ると雲の形がはっきりとしていますし、山の稜線の木の形も見えます。一日の始まりです。この頃になりますと散歩をしているお爺さんに会いますが、お婆さんには会いません。無論6時を過ぎますと、時に犬の散歩をさせているお婆さんにも会いますが、5時台には会わないのです。恐らくお婆さんは家事で忙しいのでしょうし、暗い時間帯には心理的抵抗があるのだろうと思います。

5時半頃までは吉田山の東側斜面の坂道や真如堂・黒谷金戒光明寺などを巡回していますが、5時半を過ぎると吉田山西斜面、つまり山道の方を歩きます。これには朝日を避ける意味もあります。私、夏も冬も散歩は原則Tシャツ一枚ですので、冬は朝日があたると肌がほんのり温もって太陽の恩恵を感じますが、汗が頭と両腕から噴き出している夏はいけません。道中、15分程度でタオルを絞るのですが、そうすると石畳に汗の池が!

いや、大げさに言っているのではないのですよ、本当に石の窪みに汗が溜まるのです。これを散歩の間に何回繰り返しますかねぇ。帰宅前にはTシャツからしたたり落ちた汗で、ズボンの膝上まで濡れています。よく皆さん、帽子を被って散歩なさいますが、帽子なんて被った日には頭の汗が拭けません。ですから私は、タオルを頭の上に乗せた温泉入湯スタイルで散歩しています。禿げ隠しにもなりますしね、ワハハハハ。

まぁそんな状態ですので帰宅したらすぐ水風呂に入り、手桶に汲んだ水を頭から10回ほどかぶります。水風呂で身体を洗うときのタオルは、散歩時に頭の上に乗せていたものを使いますので、水が白く濁ります。どれくらいの汗か、この表現でお分かり頂けると思いますが、汗には身体の老廃物が相当に含まれていることを実感させられます。毎日これだけ汗をかくのですが、体重は一向に減りません。成人の場合、身体組織の60%~65%が水、年寄りの場合は50%~55%といわれますが、水分補給をしないと熱中症になりますしね、

やれやれ。

水風呂から上がるとポッカのダブルレモンという炭酸水500ccを一気飲み。トラの頭をひとなぜしておいてコーヒーと新聞タイム。読み終わるこれで大体8時になっています。起床してから4時間が、あっという間にたってしまったという感じですね。老人の非生産性がよくわかります。まぁ年寄りが働かなければならない社会というのも如何なものかと思いますので、こんなものでしょう。

ハイ、お後がよろしいようで!

(2023年9月17日)

【酷暑川柳】 立秋に 水風呂使い 汗しずめ

喜寿のクラス会

本日10日午前、吉田に帰宅しました。9日にはトラ姫様を乗せて中央西線中津川駅へ、その後新幹線で京都まで。京都の滞在時間は約1時間で自宅には上がらず、そのままタクシーで京都駅に引き返すという忙しい帰宅でした。という訳で姫様は、グリーン車に乗る回数が最も頻回なおネコ様であろうと推察しております。年2回、10年ですからね。但し料金は特急しなの号を含め、一回290円ですが。

ところで9月1日に、綾部温泉二王館というところで中学校のクラス会があったので、飯田から車で参加しました。片道300キロの旅でしたが覆面パトからの、「運転手さん、スピード注意ね!」という警告は受けませんでした。

表題のとおり喜寿の集まりなので、ま、華やかさは全くありませんし、では枯れ木の集まりかというとそうでもありません。“雀百まで踊り忘れず”で、ライフサイクル論でいう老年期はまた脳天気の時代。社会的責務から解放され自分の趣味や関心に従って気ままに時間を使うことができる時でもあります。私を含め町に出ている連中は、テニスや絵画、彫刻など趣味中心に生活している模様。田舎に残っている少数派は少数派で、地域社会の各種アクティビティで活躍しているようです。斜め前に座っていた女性は9haの田んぼを耕作しているので、今は毎日が稲刈りだとぼやいていましたが。

最近、「なぜヒトだけが老いるのか」(小林武彦、講談社現代新書)という本を読みましたが、要するに「お婆さん仮説」*¹を各色のオブラートで包んであるだけで、目新しい仮説の展開はありませんでした。いずれにしても「all creatures must be die」で、老いも死も避けることはできませんが、私思うに、肉体的に衰えていく“老い”には精神的なメリットがあります。無論、デメリットの方が多いという見方も成り立ちますが。以下、私のケースです。

荘厳という名字のいわれについてはお話しする機会があるかと思いますが、日本で我が家だけですし、舜哉という文字の名前も見かけたことはありません。これだけ目立つとひっそり生きるのは難しいし、埋没を避けようとすると一匹オオカミ的にならざるを得ません。私の座右の銘は従って、独立自尊です。

他から指図されることなく、独立自尊で生涯を貫こうとすれば研究者の道は理想でした。でもこれは後からわかったことですが、研究というのは組織プレーだと思います。でまぁ、私が赴任した大学には心理学科がありませんでしたので、実証研究をするためにはまず実験室(観察室)を大学内に作る必要がありました。幸いであったことは大学側がこれを認めてくれたことです。

この話は稿を改めることにして、本論に戻ります。独立自尊の研究者の道を歩んできたのですが、定年退職した時、もうこれで論文を書くための作業をしなくてもいいのだと、心底ほっとしました。最後の5年間は心理学科に勤務しましたが、お話ししたようにそれまでは心理学科のない大学勤務でしたから研究費を集めてこなければなりません。これは基本、科学研究費の助成金をとることで実現します。私がfirst authorで獲得した科研費は、生涯で総額5000万円になりましたが、これを貰わなかったら研究室の維持ができません。しかし科研費を貰うと申請課題の研究をしなければならない。要するに“イタチごっこ”だった訳です。

退職して研究室を維持する必要がなくなったらもう、科研費申請の必要もなければ溜まったデータ処理のあれこれを考える必要もなくなったことに、心底ほっとした次第。その後は全ての時間は自分のことに使えますから毎夏、飯田の別荘で過ごしていますし、12~3月を除いて飯田―京都を行ったり来たりの生活です。

飯田では朝2~3時間散歩をして季節の移り変わりを楽しみ、時には道路にいるアズマヒキガエル、モグラやサワガニ、アゲハの幼虫やナナフシ、セミなどのレスキューをしています。ま、時には離れザルからマウントを受けることもありますが。

帰宅後はベランダでコーヒを飲み、すぐそばまで来る野鳥を観察したり風で緑が揺れるのをぼんやり見ていたり、3時を過ぎれば温泉に。後、買い物と料理もありますから結構忙しくしています。要するにこういう生産性ゼロの日々は、“余禄の人生”(深沢七郎)なのですが、これが楽しい。何もすることがないということの素晴らしさは、若いときには味わえません。老いることのメリット、お分かり頂けましたか?

皆さんも定年退職後は肩から荷をおろし、田舎に「いいいじゅ~」をしましょう。

(9月10日)

【ふるび短歌】 事はなく ただ淡々と 時が過ぎ 木の葉の色の 変わる楽しみ

注1 「お婆さん仮説」 なぜ、人類の女性だけに閉経という現象があるのかを、包括適応度(遺伝子を共有する個体数の最大化)の観点から説明する仮説。つまり自分が生涯にわたって子どもを生み続けるよりも、自分の娘や息子のヘルパーに回った方が、生き残る血縁個体数が増加すると説明する。

アキアカネが飛ぶ頃

京都では体温越えの気温が連続したという今年の夏ですが、ここ飯田高原では最高が29度でした。今の季節、別荘地から林の中を下りていきますと棚田や果樹園の上をアキアカネが飛び交っています。毎年の事ですが私はこの時期、何となくけだるく物憂い感覚に陥ります。夏の終わりに生じるこの感覚を、私はアンニュイ(ennui)と形容しますが、思い起こせば子どもの頃からアンニュイを感じていたような気がします。

子ども期のこの感覚には、日照時間が関係していたのではないかと思います。夏休みが終わる8月末は、日暮れが早くなって遊ぶ時間が短くなりますからね。でも、サンデー毎日の老年期、どうして夏の終わりにアンニュイを感じるのでしょうか。私は行動科学者の端くれですから、ユングのように年老いたからだとは結論しません。そこでこのことについて内省してみました。

内省などと難しい言葉を使いましたがとどのつまりこの感覚は、退職して夏場の別荘生活を送るようになってからだと気づきました。夏が終われば自動的に帰京のカウントダウンが始まりますので、しまうための準備が色々必要なのです。現役時代ですと夏が終われば後期が始まり、毎日が忙しかったのでそもそもアンニュイ感など感じている暇はありませんでした。

では、何がアンニュイ感につながっているのでしょうか。例えば“食べる”という行為です。帰京のカウントダウンが始まると、食べることが結構面倒になるのです。“もったいない”世代の私にとって、食品を廃棄することは考えられません。要するに今ある食材を利用しながら新しい材料も購入し、日々の献立を考えながら2週間ほどでゼロにもっていく、そのことがけだるさにつながるのです。

山の神様と一緒に帰宅すれば簡単なのですが、一日でも長く飯田にいたい私と、コーラス婆の会が再会される山の神とは、どうしてもスケジュールが一致しません。という訳で、冷蔵庫のお片づけは2段階になります。第一段階は清涼飲料水などの飲みもの整理から始まります。

ここ飯田でも、9月初めまではまだ真夏日が継続するようですが、30度を割り込むようになりますと清涼飲料水を飲みたいという欲求は急速に低減します。今年は、梅干しと赤しそ味の「Ume Soda Red」(伊藤園)にはまってしまい、買い置きがしてあります。確かに強烈な酸味で、暑さを吹き飛ばしてくれる味でしたが、これを計画的に飲んでしまわねばなりません。

私は京都人なので、夏は必ずどぼ漬け(ぬか漬け)を作ります。この中身も計画的に考えておかねばなりません。水ナスは皮が柔らかいので比較的早くつかりますが、普通のナスは時間がかかります。キュウリやシマ瓜は2日目あたりがおいしいと思っていますが、ローテーションも必要。それやこれやで野菜の個数管理がなかなか厄介なのです。130円ほどのキュウリ一袋に、下手すれば5~6本入っていますからね。

姫様のトイレには2種類の紙砂とヒノキのチップを混合して使っています。この残量やカリカリさんの残量、各種トッピング残量も考えておかねばなりません。まぁ、こういう様々な段取りを考えていかなければならないのが夏の終わり。面倒でしょう?アンニュイの原因、わかって頂けましたか?ところで私はアンニュイを本来の、「けだるい・もの憂い・憂鬱」という意味で使っていますが、最近の日本語ではアンニュイは誉め言葉なんですってね。儚げでかつミステリアスな雰囲気をもつ女性を形容する言葉らしいですが、アンニュイ系男子もいるそうです。ジェンダーレスの時代ですねぇ。

昔は日焼けして色黒、活発で弾けるような笑顔の男子がもてたような気がするのですが。私?ワハハハハ、昭和は遠くなりにけり!

(8月30日)

【ヘボ川柳】 アカネ舞い 葛の花咲き 夏終わる

トラ姫様、お隠れの巻

トラ姫様に留守番をお願いし、お年寄り様と二人で中里介山の小説「大菩薩峠」で有名な大菩薩山の登り口にある裂石温泉雲峰荘に行ってきました。山梨県にはなぜか冷泉が多く、夏に訪れるには最適なのです。飯田から180キロですので、諏訪湖SAで休憩時間をとっても3時間ほどで着きます。

この裂石という地名には謂れがありまして、今を去ること1300年ほど前、天平17年6月17日(745年)、大菩薩山一帯に霊雲があらわれたその夜、にわかに大地が振動して大石が真っ二つに裂け、その割れ目から萩の大木が出現したとのことで、行基上人がそれを発見し云々と伝えられているとか。役に立たないものの代表として「ウドの大木」という表現がありますが、行基上人はその萩の大木を切り出し、三体の十一面観音像を彫ったのだとか。ウドは役立たずですが萩は袖垣の素材。風流ですよ。

17日、繊細なおネコ様ですので様子がおかしいと感じるのでしょう。部屋の片隅で固まっていましたが、カリカリを補給し鰹節をトッピングして12時40分に出発。翌日12時に帰宅したら追加したカリカリはほとんど手つかず状態で、トッピングの部分だけがなくなっていました。こういう状態ですので、一泊留守にするのが限界。雷が鳴ると押し入れの布団の後ろに隠れますので、押し入れを開けなければなりませんしねぇ。斯くして我が家のネコ本位制度は続きます。

しかし、迷走台風の6号と列島横断台風7号がいなくなって、やはり山の空気は変わりました。京都や大阪は36度を超えているようですが、山では27度が最高。やはり値打ちがあります。セミの声もミンミンゼミからツクツクボウシに変わってきましたし、萩や葛が咲き始めています。アケビの実も大分大きくなってきました。10月に松茸を買いに来ますので、その頃には二つに割れているかもしれません。京都に持ち帰り、吉田山に種をばら撒きましょう。吉田山は里山ですが、なぜかアケビが生えていないのです。

という訳で20年後の秋、もし吉田山にアケビが実ったら、それは愕然和尚の仕事であると思って下さい。ワハハハハ!

(8月20日)

【ネコ川柳】 くわばらの 天神様は 押し入れに

夏風邪をひきました

既に立秋を過ぎ、お盆の時期になりました。若い頃はお盆は一番忙しい季節で、朝から衣を着て棚経の檀家廻り。でも田舎でしたし、今ほどは暑くなかったのでまだ耐えられました。国連のグテーレス事務総長は7月27日、世界各地で頻発している高温を地球沸騰化の時代に入ったと形容しましたが、同月26日の世相放談に書いたように、温暖化は既にティッピング・ポイントを超えたのかも知れません。

この原稿を書いているのは13日ですが、12日の京都は38.9度だったとか。飯田市は測候所のある市街地で35度でしたが、山の上では28.8度で29度には届きませんでした。市街地と我が家の間には標高差もありますが6~7度の温度差があるからです。

寝室は谷に面しており、夜間も窓を開けておきますが、先日、朝起きたら鼻水がズルズル、咳がコンコン。夏風邪を引いてしまいました。昨夜と今朝の温度差はわずかに1.5度でしたが、5度近い温度差があった時の寝冷えです。そこで3日続けてカイゲンを服用し、今朝は完全復調です。

で、今回の放談で何が言いたいのかというと、自然災害が多発する地球沸騰化の時代には、生活拠点が2カ所必要なのではないかということです。今、東京では麻布台ヒルズとかに地上330mの高層ビルが建ち、54~64階はマンションになるそうですが、私なら絶対買いません。無論、買おうと思っても買えませんが、しかしそんな所に住んで一体どうするのでしょうか?遊園地のバイキングでも怖い高所恐怖症の私には、絶対考えられない生活です。

そんな不自然な所に住むよりも、そりゃまぁ、時にはサルにマウントされたりもしますが、自然豊かな田舎に移住するほうがいいような気がしますが、如何なものでしょうかねぇ。しかも飯田にはリニアが止まりますからね。静岡県のお代官、川勝ちゃんがいちゃもんをつけてきますので、工事は大幅に遅れていますが、やがては開通するでしょう。という訳で、私がリニアを利用できるかどうかは「微妙~」なのですが、開通すれば京都―飯田間は、新幹線名古屋乗り換え時間を含めても1時間少々になりそうです。

NHKに「いいいじゅ~!!」という番組があります。都会を脱出して地方に移り住んだ人や家族を取材した番組ですが、私は時宜を得た企画であると思っています。東京や大阪のような大都市で、時間に追われながらの生活を送るよりは、飯田のような地方都市や山・漁村に移住し、仕事はリモートでという生活の方がいいと思うのは、私だけでしょうか。尤も、前を走る枯れ葉マークの軽には手を焼きますが。

ところで今初めて知りましたが、75歳以上は枯れ葉マークをつけることが義務化されていたのですね。「お爺さん、義務化されていますので付けていない場合は罰金です」と言われれば払いましょう。しかし絶対につけません。枯れ葉マークを付けたジャガーFペイス(KEI NISHIKORI Edition)というのは様にならないというか、冗談でしかないような気がします。ワハハハハ。

(8月14日)

【ボケ川柳】 ドンキーの 頑固爺さん 枯れ葉なし

世界人形劇フェスタ

8月に入り、山はセミしぐれでにぎやかです。湿気も大分抜けて、朝から強い太陽の光が差し込むようになりました。トラ姫様はさっそく日光浴。この間は部屋に入ってきたシオカラトンボと格闘されておりました。庭ではアサギマダラが飛んでいますしミスジチョウも優雅に、ヒラリヒラリと滑空しています。

山はこのような状態ですが、丘の上(市街地)では8月3日から恒例の世界人形劇フェスタが、コロナ前と同じ規模で始まりました。6日のフィナーレまでに各所で約360の公演(参加劇団数230、コロナ前2019年330劇団)があり、韓国や台湾など海外劇団の参加もあります。観覧にはおとな・こども(3歳未満を除く)に関わらず1枚700円のワッペンが必要ですが、加えて有料観覧もあります(45本)。会場間は無料バスが運行されていますが、屋根着きオープン型なので、汗かきの私には無理!自宅は標高900mなので涼しいのですが、丘の上は日中35度ほどになるからです。

という訳で毎年、広い駐車場があり冷房が効いている文化会館での観劇にしていますが、今年は3つの有料劇を鑑賞しました。順に、「河の童―かわのわっぱー(デフ・パペットシアター・ひとみ)」、「チト みどりのゆびをもつ少年(人形劇団むすび座)」、「エルマーとりゅう(人形劇団プーク)」です。秀逸だったのはむすび座の「チト」です。

今、ロシアがウクライナに戦争を仕掛け、我々はその悲惨さを再認識させられている最中ですが、この劇はフランス人でナチスに対するレジスタンスに参加し、戦後文化大臣になったモーリス・ドリュリオンの原作との事。つまり反戦劇です。上演時間は115分ですから粗筋は割愛させていただきますが、いくつか要点だけ。

チトという名の少年は、親指をあてた所に花を咲かせるという超能力を神様から授かっているのですが、学校では授業が始まると寝てしまい、退学させられてしまいます。いわば発達障害で通常級では学べない少年なのです。

両親はチトを二人の家庭教師にあずけ、植物などの生物学と物理や工学などの知識を学ばせようとします。そこでヒゲさんという生物担当の先生から腐葉土に種をまくことを教えてもらうのですが、チトが指で土にさわるとそこに花が咲くのです。神様がチトに超能力を与えていたのですね。

チトのお父さんは武器製造会社を経営し、町の人たちはそこで働いているのですが、南の2つの国の間に国境付近の石油採掘をめぐって戦争が起きようとしていました。当然、2つの国からはチトのお父さんの会社に武器の注文が入り、それが出荷されようとする前夜、チトは準備されている武器の点検をしました。かみなりさんという物理・工学担当の先生からそれを聞いたお父さんは、いい後継ぎだと大喜び。

やがて戦争がはじまり、2つの国に送られた戦車や大砲が火を噴きましたがなんと、お互いが相手に対して弾を打てばそれは花に変わり、戦車や戦闘機はつる草に覆われる始末。チトが武器に触ったので花の種が植え付けられたのです。という訳で、実際には戦争は始まりませんでした。お父さんは武器工場の信用が失墜したと嘆きましたが平和の方がいいと気づき、工場を種苗工場に切り替えて、町の人たちも引き続き工場で働くことができましたとさ。

劇で主張されているのは、植物は互いが争わず平和共存しているよということです。ロシアの人たちにも早く、心の中に花を咲かせてほしいですね。

(8月7日)

【飯田川柳】 年一度 人が濃くなる 丘の夏

盛夏がきました

7月22日に関東甲信地方の梅雨明けが宣言され、いよいよ夏本番です。しかし今の所(26日現在)、山の上は朝の温度が20~22度程度で昼間の最高気温は29度。30度超えはありません。天気予報で飯田の気温表示が出ますがそれは測候所がある丘の上(飯田市街地)の温度。標高900mのこの辺と比較すると5~6度、天竜川川筋とは7~8度の違いがあります。

家の右横には谷川が流れておりますので室内にいても、吹き上げてくる涼風のおかげで汗も出ません。昨年は30度の日が2日ありましたがエルニーニョの今年は、だけどもう少し増えるかもしれませんね。世界各地で45度とか50度の気温が観測され、既にティッピング・ポイント(tipping point:転換点)を迎えたとする見方もあるようですが、世界はどうなるのでしょう?シベリア・北極海に広がるツンドラ地帯を多く抱えるロシアも、戦争なんかしている場合ではないと思うのですが、反戦の声は全く上がってきませんね。

ところでご心配をかけましたトラ姫様はすっかり回復され、毎朝、庭先の散歩を楽しんでいらっしゃいます。朝は雨戸をあけると待ちかねたようにベランダにお出ましになりますが、裏庭にはにわにわとりもいませんのでお出ましにはならず、時々カナヘビどんやビッキの大将が姿を見せる前庭の散歩を楽しんでいらっしゃいます。自閉症傾向が強い姫様は、どういう基準かわかりませんが、自分で決めた境界をしっかりと守りますので、爺も安心して放任しています。

姫様同様、私も朝の散歩を楽しんでいますが先日、一匹のはぐれザルに遇いました。恐らく3~4歳のオスではないかと思います。サルは基本人間を避け、出会うとブッシュに姿を隠しますので、人間がいるよと知らせるために「ホォ~イ、おはよう」と声掛けをしておきました。ところが彼奴が横切っていた箇所を通るとニャンと、モミジの木に登って私が近づくのを待ち受けているではありませんか!威嚇の木ゆすりこそしませんでしたが、私を睨みつけマウント行動をとっています。

サルになめられたのは初めてですが、私ももうお爺さんですのでケンカをしても勝ち目はありませんし、彼奴等の犬歯は人間の指一本くらい簡単に切り落とすといわれています。ですからそれ以上目線を合わせないようにして散歩を続けました。若さには負けます。ワハハハハ。

(7月26日)

【老いの川柳】 サルにまで マウントされる 始末かな

朝なのにひるとは、これ如何に

京都の祇園祭は蒸し暑さが半端ではありませんが、人の集まりも半端ではありません。暑いの大嫌いで人混みも嫌いな愕然は、トラ姫様のお供をして既に信濃の国は山の中。18日にはお年寄り様も国入りなさいます。トラ姫様は布団が来るとお喜びの様子です。

恐らく寝相が悪いのでしょう、姫は私の布団には絶対に来ません。昔、メイ(別名、院長先生)とアメリカから移住してきたウエンディという二匹がいた時は、メイが山の神の布団の上で休む時はウエンディが私の布団の上で休み、不思議に一か月ほどたつと交代していましたので寝相だけではない気もしますが、とにかく私は給食係兼トイレ掃除係から昇格しません。変ですね!

ところで今年も梅雨の線状降水帯が九州や山陰などで大きな被害を出しましたし、今は秋田県で被害が出ているようですが、幸い飯田では何事もなく無事でした。という訳で、姫様が4時過ぎに起床されますので私もおつき合いして起床。5時過ぎには散歩に出ます。

7月5日でしたでしょうか、およそ2時間半(日によって1時間から3時間まで巾があります)の散歩を終え、Tシャツやタオルを洗濯機に放り込み、ふと足元を見ると麻のズボン下(昔風に言うとステテコ)左裾に血がついています。右には変化はありませんがよく見るとスリッパが血だらけでぐっしょり濡れているではありませんか!蛭にやられたのです。場所は右足裏土踏まずから約1センチ上の部分です。

あわててバンドエイドを張ったのですが、動脈血栓をもつ私は血液サラサラ成分薬を服用していますので小さなやつではどうにもなりません。耳に羽虫が飛び込んだ時やハチに刺された時など、なにかとお世話になっているお隣さん(MD)に駆け込み、大きなやつを張って頂いたのですが、これもすぐに血だらけ。結局、止血するためには強い圧をかける必要があり、手当をしていただきました。いつも言いますが、田舎暮らしで持つべきものは医者の隣人。お世話になりました、ペコリ!

しかしスニーカーを履き、靴下を着用しているにもかかわらずきゃつはどこから侵入したのでしょう。また、脱いだスニーカーを調べましたが当然、きゃつはお腹いっぱいと離脱していますので姿はなし。MDの話によりますと昔は天竜川をはさみ右岸(飯田市街地側)にはいなかったらしいのですが、南アルプスに続く左岸にはいたとのことで、10~15年ほど前にシカが右岸に運んできたとの事です。

翌々日、芝生のスミレ退治をして家に上がり、ウッドデッキで長靴を脱いでふと見ると、長靴のへりできゃつがシャクトリムシ運動をしているではありませんか。この野郎とティッシュでつまみ上げハサミで一刀両断。ふとリビングの床を見るともう一匹がムンノムンノとこれまたシャクトリムシ運動。当然こいつも問答無用の一刀両断。仏に帰依している身ではありますが、二匹の蛭を殺生しました。

それにしても回行中の阿闍梨の血を吸ったやつは、いったいどこへ消えたのでしょうね。吸われた部分には今も小さな突起が残っており、時々、かゆいのですが。

(7月16日)

【ヘボ川柳】 やれ切るな ヒルがペコペコ お辞儀する

夏の生活が始まりました

コーラスの会がまだ夏休みに入っていませんので、お年寄り様が飯田にお越しになるのは7月半ばになりますが、トラ姫様は6月24日に新幹線と中央西線というルートでお国入りなさいました。しかし相変わらず、「拉致される」という訴えが無くならないのが羊(執事)の悩み。車の中でも拉致コールの連発ですのでせめてもの対策としてジャガー(ネコ科)に乗っていますが、今年は中津川から飯田大瀬木城までは至って静かでした。しかしまぁ、姫さまにおかれましても信州飯田で迎えられる10年目の夏です。という訳で早めの、

♪暑中お見舞い申し上げます(キャンディーズ)

といっても、この文章をお読み頂いている方々で、キャンディーズという女性歌手グループをご存じの方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか?なにせ羊は来年喜寿ですから、また死語辞典を紐とかせるかも知れませんが、メンゴメンゴ。

ご心配をおかけしましたが姫様のご攪乱、お隣のお医者さんのご意見では恐らくウイルスが引き起こした症状だったのだろうとのこと。整腸のためでしょうか、姫様は雲鼓の前にどえらい勢いで部屋中を駆け回られますが、この「雲鼓体操」が復活しております。後ろ足よろよろバタンはどこへやらで、ホント、安心しました。今はネコちぐらの上で丸まっていらっしゃいますが、シッポの先が微妙に動いていますので、まぁウトウト状態。おっと、今シッポの動きが止まりました。

姫様をお迎えする前に庭の掃除を済ませておきたいと思っていましたが、結局6月一杯を必要としました。なにせ山ですので春に草刈り・草引きをした部分も6月には元の木阿弥。庭の手入れは気温がまだ低い午前中にしますので、今回も結局10日ほどを要しました。

しかしよくしたもので、手をいれた部分はやはりきれいです。で、終わったと思ってもまたひと月もすれば元の木阿弥。ですから飯田にいる限り常にどこかしら、手入れをしなければなりません。京都にいればすることがないと無聊をかこつのですが、さて、どちらが幸せなのでしょうか?

今年はまだ、芝生に「肥し」撒いといたでという悪いタヌキは出てきていません。そういえば居候の青大将はどうしたのかな?去年は脱皮した皮を玄関のデッキに残していたのですが。庭をきれいにしておくと、隠れるところがないからヘビがいなくなると地元の方はおっしゃいますが、はて?宿代をとると脅したつもりもないのですが。

そういえばビッキの親方の姿もまだ見かけていませんし、カナヘビどんもまだ見ていません。今朝は雨でしたのでサワガニどんが軒下にいましたが、常に日々新たな飯田の毎日です。そうそう、街灯が邪魔をしますがホタルもいますよ。

(6月30日)

【ヘボ川柳】 どうぶつの 顔みてわかる 季節かな

トラ姫様、ふらつき歩きの巻

原因は未だ判明していませんが、去る6月6日早朝からトラ姫様のお身体に変調が生じています。

朝4時、トラ姫様が「バタッ」と大きな音を立てて寝室に戻ってらっしゃいました。あれ?っと思いましたが二度寝。起床後、バナナとヨーグルト、納豆などの朝食を食べておりましたらリビングにお越しになった姫様のご様子がヘン!後ろ足が不安定で、もつれたような歩き方なのです。どうやら階段の辺りでは転倒されたご様子。9時になるのを待ってすぐに、かかりつけの動物病院へ電話して診察予約を取りました。

病院では触診、血液検査とレントゲン撮影を受けましたが獣医師にも原因はつかめぬ様子で、痛み止めを処方しておきますと言われて帰宅しました。粉薬は飲ませるのが非常に困難ですから、飲ませてはおりません。姫様の現下の様子をネット検索にかけたところ、一番可能性として疑わしいのは脳腫瘍ですが、これはfMRI検査をしなければわかりません。という訳でまだ何とも言えませんが、しばらく様子見をしています。ネット情報だと2週間くらいで安定的状態に戻ることもあるそうなので。

ところでネコのレントゲン写真は初めて見ましたが、哺乳類が爬虫類(恐竜)から進化してきたことがよくわかりました。尻尾の骨がずらりと並んでいるところは恐竜の骨格標本にそっくりです。哺乳類の尻尾は、爬虫類時代と同じく身体のバランスとるために必須の組織なのでしょうね。ネコやイヌの尻尾は、他にも感情表現に使われるようですが。

見渡してみれば地球上に現存する多くの生物には、ヘビのようにどこまでが胴体でどこからが尻尾なのかわからない奴もいますが、魚類も含めて多くの種に尻尾があります。ところが唯一、ヒト科霊長類だけは尻尾をなくしましたが、その理由は直立二足歩行という移動方法にあるようです。直立してカンガルーのように尻尾が下がっていたら、これは歩きにくいでしょうね。

普段私は、吉田山山岳救助隊訓練と称して約2時間強、真冬でもTシャツ1枚で吉田山上ル下ルの散歩をしておりますが、2月末から4月初めまでは花粉症で訓練をサボっていました。そうするとてきめんに負の効果が生じ、糖尿の傾向が出てきたことはお話ししましたが、桑の青汁を飲んだところ効果てきめん。2カ月ほどの間に血糖値は163から100(基準値70-109)、HbA1cは6.3から6.0(基準値4.6-6.2)へと、劇的に改善しました。

という次第で、尻尾が生えていないことを感謝しながら鋭意、山岳救助隊訓練をやっております。え?でもお腹がタヌキだから尻尾はズボンの中に隠しているのだろうって?確かに肥満(肥満度1)ではありますが、BMIは26.8ですから普通体重の基準値25未満をわずか1.8上回っているだけです。来年の内臓脂肪測定時には基準値以内に収めることを、固く決意しております。

という訳で姫様の現状ですが、時々ふらっとされますが最初のように「バタン」と倒れることはなくなりましたし、足のふらつきも改善されてきたように見えます。目力の強い姫様は寡黙で、食事の時だけは羊(執事)の目じっと睨んできますが元々口数が少ない自閉症ネコ。異種間(ネコミュニケーション)の意思疎通は難かしいですねぇ。

(6月18日)

【ネコ川柳】 これ羊(執事) わかったかいと 姫シッポ

生きた化石のひとりごと:少子化とスマホの関係を疑う

6月3日日経朝刊の一面には「出生率1.26、経済活力に危機」という見出しと共に、2015年までの出生数が100万人を超えていたのに比較し、23万人も減少したという現実が報道されていました。見開き3面には「少子化 見えぬ反転」という文字が躍っています。

これに対する政府の対策ですが、岸田内閣は異次元の少子化対策を講じるとかで、現在支給されている児童手当を15000円に増額し、所得制限を撤廃し18歳迄支給し、多子(第3子以降)を対称とした手当(A学院大卒の某議員によるとこれは「てとう」と読むらしいですが)を3万円に増額した上で、これも18歳迄支給するそうです(24年から)。大学・大学院の費用も負担軽減が検討されているそうですが、内容はまだ見えません。

乳幼児保育を含め、大学・大学院までの教育に関わる基本経費は無料にするべきというのが私の従来からの主張ですが、この問題はさておき、お金を出せば子どもは増えるのでしょうか?結婚したら子どもを持つべきと考える女性が2015年にはまだ67%あったのに対し、2021年には37%に減少しているにも関わらずですよ。金をばらまけばこどもが増えるという政府案は邪道ですし、何よりも姑息です。

武田信玄は「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」という言葉を残しました。国をつくり支えるのは人ですよ。だから金をばらまいて人を集めましょうとは教えていません。信頼があって初めて人は集まりますと教えているのです。幼保を含め教育に関する費用は原則無料にして人を創っていく、これが政府に対して信頼を集める本道ではないでしょうか。社説では「克服の道筋も財源も見えない」と書かれていますが、財源は消費税を当てればいいと思います。将来の日本国を創っていくためなら、消費税増税に対して老人も文句は言いますまい。

ところで識者は様々な理由をあげますが、どうして日本人は、子どもを産み・育てなくなったのでしょうか。以下、私の独断と偏見ですがスマホ普及率と出生率の間には何らかの関係があるのではと疑っています。

私は統計に弱いので両者の関係を統計的に論じることはできませんが、スマホ元年とも言える2010年のスマホ普及率は4.4%です。ところが翌11年に21.1%に急増し、15年には51.1%になり2022年には94%に達しました。

翻って出生率は、2010年が1.39で2022年が1.26ですから率にして0.13%の減少に過ぎないという見方も出来ますが、実際の数で見れば2010年には107万1305人が生まれたのに対し2015年は100万5721人、2022年は79万9728人なのです。スマホ普及率が50%を越えた15年からみると20万6000人ほど少なくなっています。この数字をみると、私がスマホと出生率の間に何らかの因果関係があるのではないかと疑う理由がご理解いただけるのではないかと思います。

バスの中などでスマホ操作をしている若者を見ていると、あっと言う間に画面がコロコロと変化し、瞬時で内容の要不要を判断し次のアプリを操作する様子に唖然呆然、愕然和尚。こういう若者たちですから子育てのような、時間をかけて結果を“待つ”という作業は苦手なのではないかと疑ってしまうのです。本は読まないし新聞・雑誌も読まない。バラエティは観てもテレビのニュースは観ない。でもスマホだけは常時操作する現代の若者の行動について、私の読みが外れていることを願うばかりです。

(6月10日)

【憂き世川柳】 情報と 子どもの数が 天秤に

梅雨入りしました

台風2号が発生していたからでしょうか、今年の梅雨入りは例年になく早く、中四国や近畿・東海などは5月29日に梅雨入り宣言がなされました。梅雨入り前に芝生のスミレ退治をと飯田入りしていた私は、お陰で大忙し。29日は全国的に強い雨でしたが26-28,30-31の4日でほぼ抜き終わり、最後は台風の影響を受ける前の6月1日午前で何とか終わらせました。

スミレに関しては既に何度もぼやいていますのでこれ以上ぼやきませんが、14歳の女流棋士中邑菫ちゃんは応援していますし、野原のスミレも可愛いと思うのですが、芝生に生えるスミレだけは憎たらしいこと限りなし。差別はいけません?ごもっともではありますが、これは経験者でないとわからないと思います。しかしまぁ、今回は動物たちのお話。

血液検査の結果、糖尿病の兆候が出ていると指摘され、糖質制限と運動推奨を受けていますので、飯田では朝5時過ぎから2時間強の散歩に出ます。これも何度かお話ししていますが、山の中ですので散歩の途中で様々な動物に会います。27日の散歩では今年初めてサルに会いました。山の斜面にいたサルは私が気づいたのを確認し、「ヒュ~イ」という声を残して木立の中に消えていきましたが、それから歩いて1分後、今度はキジの奥さんがお一人で歩いてらっしゃるのに出会いました。これでイヌにあうと桃太郎の三題噺になりますが、この日は会いませんでした。

今回の一週間の滞在で、モグラの葬式?を二度とりおこないました。 散歩していると道の真ん中に息絶えたモグラが見つかるのです。そのままにしておくと車にひかれそうで、既に死んでいるのだからどうでもいいと言われそうですが、その度に木の枝で道の端に転がして落ち葉をかけ、南無阿弥陀仏を唱えて今度生まれ変わってくる時はネコにしなさいねとアドバイスをしました。ネコほど誰にも束縛されず自由奔放に生活できるペットは他にいませんから、私は常々おネコ様を羨ましく思っているのです。

トラ姫様は私と老妻を人とは思わず召し使いと思ってらっしゃるようで、やれウンチが出たチッコがでた、片付けろと夜中でも起こされます。今も書斎に来て「ニャ~」となき、階段を降りていかれたのでついていくと、シッコがでておりました。山の神は時々噛みつかれるようで、「もう、イヤ」とおっしゃっております。ネコに生まれるとこのように人間をこき使うことができますし、まぁ自由奔放この上なし。イヌに生まれ変わるとリードに繋がれ自由がありませんし、時には熊やイノシシと喧嘩をしなくてはなりません。

何ですと?お風呂に入ってトリミングをし、いろんな服を着て歩けるからイヌがいい!なるほど。しかし100年前とは言いませんが70年前、日本にそんなイヌ、いましたか?私は「give me a freedom」派ですので、生まれ変わるときはネコにと願っております。皆さんならイヌかネコ、どちらを選ばれますか。え?人間でないとイヤだ?何も考える必要が無いネコの方がラクだと思いますがねぇ。

(6月3日)

【ノーテンキ川柳】 主不在 スミレはびこる 芝生かな

齢を重ねるということ

5月5日から12日まで、芝生のスミレ退治に飯田に出かけておりました。京都吉田の、市道と敷地の境界に生えるアリアケスミレは残すのですが、別荘の芝生に生えるスミレは天敵。放置しようものならたちまち芝生をあばた模様に変えてしまいますから、徹底して引き抜く必要があります。しかしゴボウ根のスミレは実に引きにくいのです。

引き抜くには草引き用フィットグリップの先を根の下に差し込んで、ぐいっと持ち上げるように引っかける必要がありますが、花丈と同じ長さだけ根を張っていますのでなかなか難しい。時には根元で切れてしまうことも多く、難儀です。花時の4月から5月初めにかけて抜いておかないと種をつけ、これがパチンとはじけて飛び散ったら最後、エライことなのです。

そういう訳で飯田には4月から既に3回、計18日滞在し、落ち葉を燃やしたりミチタネツケバナやスミレ退治をして夏に備えていますが、冒頭に書きましたように一旦帰宅しました。高速バス乗り場までは毎回タクシーを利用するのですが着く直前、別荘に携帯電話を置き忘れてきたことに気がつきました。引き返していたらバスに乗り遅れますので、「ま、いいか」と今日までケイタイのない生活ですが不便は全くありません。社会との接点が少なくなっていますから、身内からも含め電話がかかってくることがほぼないのです。

社会との接触頻度と暇は正比例の関係にあります。同様に、お酒を飲む機会も正比例します。お陰様で禁酒日はうなぎ登りで、昨年は211日、率にして57.8%でした。「斗酒猶辞せず」と李白を気取っていた昔が懐かしい!しかし、32.5度の夏日になった17日は、午後1時から3時にかけての暑い盛りに外出する用件があり、帰宅してすぐに「飲むぞ!」と宣言。糖質ゼロのビールを一缶飲み干しました。斗酒は望むベクもありませんが無論一缶では終わりません。翌18日も31.5度でしたし、刺身用のミンククジラや桜エビなど、珍しい物を見つけましたので2日を飲酒日にしました。で、ここからが今回のテーマにつながる話です。前置きが長くなり、スンマセン!

吉田にいる限り、天気が良かろうが悪かろうが何もする事が無いのですがしらふの19日にふと、過去の京都の気温を調べてみようという気になったのです。こんな暇なことを思いつくのは、することがない後期高齢者の爺さんならではのことでしょう。現役の主婦でいらっしゃる山の神は炊事・洗濯・掃除に買いものなど、構忙しくしてらっしゃるようですが。

私が京都に住み始めたのは18歳、1965年の4月でした。先に書きましたように今月は、久しぶりにビールが飲みたいという気分が喚起された夏日もありましたので、過去58年間京都市の5月の最高気温を調べてみました。気象庁がデータを開示していますから調べは簡単ですが、そもそもこんな暇なことを思いつくくらい、なんにも仙人は京都では無聊を託っているとお考え下さい。

私もdata scientistsの端くれでしたので、全てに対してevidence basedを重視しています。しかし統計に限っては、いつ、あるいは何を基準にするかによって結果が異なることを前提に、以下の話をお聞き下さい。

で、とりあえず私が京都市に住んだ58年という時間を前半・後半に分け、1994年までと1995年以後それぞれ29年間の5月の、気温30度以上の日数を比較してみました。そうすると前半が32日、後半が75日で統計にかけるまでもなく1995年以後は30度を超す日が以前の2倍以上になる事がわかりました。また、最高気温が20度に達しなかった日の比較では、94年までが27日、95年以後が22日で、やはり前半29年間の方が多く(低温)なっています。5月一月だけをとってみてもこの有様ですから冬や夏を比較すれば、地球温暖化はもっと顕著に具体化されているのでしょう。北極の氷が、溶けるわけです。

ケイタイがなくても何の不便も感じなかったり、ふと思い立ってこういうデータ遊びをしたりも、所詮暇だからできること。世の中には私のようにすることがなくて困っている爺さんたちも多いはずなので、こういう爺を集めて何か生産的なことはできませんかねぇ。昔の数え方なら私も今年は喜寿。今更起業でもないでしょうが爺さんたちは皆さん元船頭さん。「船頭多くして船山に上る」の例えもありますから座礁が目に見えている?なるほど、ごもっとも!お後がよろしいようで。

(5月24日)

【阿呆川柳】 集めても 爺のふんどし 帆にならず

予備軍招集令状

既にぼやいたように今年はスギ花粉の飛散量が多く、マスク嫌いの私は3月、ほとんど散歩をしていませんでした。それだけでもないと思いますが血液検査の結果、ついに糖尿病予備軍に招集されてしまいました。2年前の3月は血糖値が102と基準値(70~109)の範囲に収まっていたのですが、今年は163にジャンプしてしまったのです。当然、インスリンの指標であるHbA1c NGSP値(基準値4.6~6.2)は6.3と0.1オーバー。

という訳で、4月に結果の通知を受けて以来、毎日2時間を目処に「吉田山上ル下ル(あがる・さがると読みます)」のタヌキ捜索隊訓練を(数年前、吉田山散歩中に野生タヌキのカップルを発見しました)、飯田では別荘地・里山トレイルをしています。新緑のこの時期は、散歩しながら季節の節目を強く感じさせられています。

私、若い頃は春が一番好きな季節でした。西行ではありませんが、「願わくは花の下にて春死なん その如月の望月の頃」と思ったものです。しかし花粉症の今、春は最も嫌いな季節になってしまいました。でも5月ともなると杉・檜の花粉も飛ばなくなり、楠の若葉が燃えるように初夏をアピールしてきます。早朝なら汗もあまりかきませんから、この季節は大好きです。

ところで皆さん、桑はご存じですね。これを食んで蚕は蛹になり、繭から生糸がとれるので、 昔の信州では養蚕が盛んでした。ですから飯田の散歩コースには桑の古木が何本かあります。丹波の田舎育ちの私もその子ども期、6月半ば頃に熟し始める桑の実を食べました。歯も口の中も真っ黒になりますが、友だちとお互いに見せ合って楽しんだ記憶があります。ところで桑の実だけでなく葉っぱも食用になること、皆さんご存じですか?私は今回、初めて知りました。

1月に晩白柚を買い出しに行った時、偶然立ち寄った霧島市の道の駅で「桑青汁」という商品を見つけました。桑の葉の粉末です。効能書きを読むと血糖値の上昇を抑え、加えてコレステロールや血圧上昇も抑制すると書かれており、何となく“よさげ”に思い購入しました。その後4月に血液検査結果を見た時に閃きました。これや!!!、という訳で飯田に来る前に10パック(1包2g、計150包)を発注し、飯田でも毎日お湯に溶かして食事時に飲用しています。

昨日朝、散歩途中で犬を連れたご近所さん(定住の方)とお会いしました。するとその方から「顔が痩せましたね」と声をかけられました。加えて「お腹もへこんだし」といわれ、桑の青汁を飲んでいることを伝えましたが、もう効果が出たのかしら?実は今回飯田に来た時、いつもの温泉で体重計に乗った時の針が66.6Kgを指したのです。指摘を受けた日の体重は65.7Kgでした。65キロ台というのは例年なら8月の終わり、ぼつぼつ京都に帰るかという頃の体重なのです。ダイエットをしたわけでも何でもなく、単に桑の青汁を飲んだだけなのですよ。

ただ、かっこ悪い副作用もあります。散歩から帰宅後、ネット検索してみると桑青汁には利尿効果があるそうで、頻回にトイレに通うことになるのです。心理学はevidence basedを重視しますが、身をもって実験をしてしまいました。

私の朝食はいつもならバナナ1本とヨーグルト2種類なのですが、フード・ロスを避けようと、2日前に炊いたタケノコご飯の残りを、桑青汁をお茶代わりにして食べました。その後散歩に出たのですが、家を出て10分ほど経った時、「ミミズもオケラも皆、ゴメン」状態になったのです。

これ、皆さんには何のことかお分かりにならないでしょうね。昔、昭和の男の子が立ちションをするまえに唱えた呪文です。ミミズにションベンをかけるとおちんちんが腫れるが、こう言って謝っておけば無事だと先輩から習いました。散歩のコースはたまに車が通りますが基本、人には会いませんし車からは死角になる箇所も多いので、2時間20分の散歩中に、「ミミズもオケラも」の呪文を5回も唱えました。いつもならせいぜい1回なのですが。

山の神様がご一緒の場合は遠くに離れたうえで、「あなたはイヌか?」と嫌味を言われるのですが背に腹は代えられません。吉田山コースには公衆トイレが4カ所あるので(吉田山、金戒光明寺<京都守護職会津藩本陣>、真正極楽寺真如堂<三井家菩提寺>、馬場児童公園)不便は全くないのですが。散歩の途中リスやサル、シカ、ウリ坊、オコジョ、モグラ、コジュケイ、キジ、アズマヒキガエル、サワガニ、カタツムリ、青大将、ヤマカガシ、ジムグリ(順不同)に出会う自然豊かな飯田高原には、そういう施設はありません。見栄えのする姿ではありませんが、カ・カ・カンニンな!

(5月12日)

【言い訳川柳】 健康は ミミズとオケラの 散歩から

はびこるスマホゾンビとマスクマン

山の神様の3Gガラケーが使えなくなるということで、5Gの1円スマホに乗り換えました。1円という価格設定はよくわかりませんが、画面保護のフィルムとかケース、充電器で1万円弱支払いました。私のガラケー回線は4Gなので当面サービスは継続されるとのこと。スマホへの切り替えを中止しましたので何とかガラケーで終焉を迎えられそうです。孫からは化石といわれていますが、スマホに操られるゾンビよりましでしょう。

でも今回、巷間言われている日本の生産性の低さを実感しました。当然予約を取ってでかけたのですが、NTTドコモの窓口で購入手続きをするだけで2時間半かかったのです。これだけの時間を要しながらスマホをどのように使用するかについての説明は一切なし。マニュアルも何もないのでスマホ教室を受講する以外、操作方法を知る手がかりはありません。問題はここから更に泥沼化します。

一番早いスマホ教室が二日後の10時から2時間ということで、お出かけになった山の神様にご帰宅後話を聞くと、電話のかけ方も教えてもらえなかったとのこと。ポカン?と、私の口は開いたまま。そんなもの、質問すればいいやないかと申しましたが、それが山の神にはできません。という次第で何を聞いていたのやら私にはさっぱりわかりませんが、電話をかけられなければ何の役にもたちません。しかたがないので孫に教えてもらうことにしました。

日曜日、東京行きの新幹線に乗っていると山の神から電話がかかってきました。私が車内にいる時間であることは知っているはずだがとデッキから返信すると、電話の使用方法がわかったということを伝えておきたかったとのことでした。しかしまぁ、スマホに搭載されている様々な機能はおそらく使わないままになりそうです。装備されている多くの機能の使い方がわからないままということは、街ですれ違うスマホゾンビにならずに済みそうなので、カマ爺としては一安心です。ゾンビと一緒に暮らすのは嫌ですからね。

しかし街中、右を見ても左を見ても皆さんスマホ・ウオーキングで横断歩道を渡るときもスマホをやっています。私はガラケーですから歩きスマホからどのような情報が得られるのか、まったく想像もつきませんが、皆さん、必要だから歩きスマホをしていらっしゃるのでしょうな。しかしこの人たち、一体全体、自分でものごとを考えることがあるのだろうかと、つい疑ってしまいます。やれやれ!

5月8日からはコロナも、季節性インフルエンザ同様、感染症の中の5類分類になり、マスク着用は個人の判断になりますが、歩きスマホとマスクマンがあふれている日本は、一体どこへ向かうのでしょうか。折しも新聞はその見出しに、『人口減 縮む国力、2070年3割減8700万人』など危機感を煽っていますが(日経2023/04/27)、スマホゾンビやマスクマンにイノベーションを期待することはできないでしょう。この問題、76歳の後期高齢者が何を言っても蟷螂の斧ではありますが、それでも日本の将来を案じます。

(4月28日)

【イヤミ川柳】 カオナシの みんな右向く マスクマン

やっぱりヘンだよ 日本人

4月13日朝のNHKニュースが世界競争力ランキングについて報道していましたが、日本はマレーシアやタイに追い抜かれて34位とのことでした。かってアメリカの社会学者、エズラ・ヴォーゲルに『Japan as Number One; Lessons for America』(1979)と褒められ、実際に1989-1992年までは世界第一位の競争力を誇ったのですが、2000年前後からイノベーションが起こらず守り一辺倒になりました。民の力が落ちたのです。

原因は様々あると思いますが、13日に注目した記事がもう一つ。日本人のマスク着用率です。同日の日経朝刊では2面に「マスク着用なお9割:小売りや製造“推奨”目立つ」という見出しがあり、例えばイオンでは50万人の社員がその対象であるとか。三菱重工や日本製鉄では対人距離1mが確保出来ない場合は着用義務とのことですが、事業所内では当然人とのすれ違いが発生するはずですので、この基準だと着用せざるを得ません。実際、京都市バスの中でも今なおほぼ全員がマスクマンですが、二つのニュースに共通するものがあります。それは日本の“忖度文化”です。

私は同志社大学に学びました。恩師は、学長・総長・理事長を歴任されました故松山義則先生ですが、「同志社精神」を学ぶ機会を沢山与えられました。禅僧であった父からは、私たちは仏飯を頂いているのだから人々に感謝しなさいと教えられましたが、松山先生からは「良心とは何か」を学んだような気がします。同志社は「民」によって創設された大学だから、「官」と同じである必要はないし、むしろ「民」の良心を大切にしなさい、つまり独立自尊の心を大切にして自分の道を歩みなさいとの教えです。

ところで面白い発見がありました。第三段落を書いているときにふと、「同志社」「民という意識」という2つのキーワードでネット検索をかけたら4番目に「同志社教育をどう考えるか」という項目が出てきました。これを開いたとき、Before and after何ということでしょう!私の名前が出てきたではありませんか。大学3年の時の「教育懇談会」(1968年11月18日)で、他の3人の方とディベートをした時の発言要旨です。座談会には住谷総長、秦理事長他、約30名の教職員の方々がご出席のようでした。全文5000字を越えていますので要約することはできませんが、21歳の“私”が忽然と現れたのです。

よく、「雀百まで踊り忘れず」といいますが21歳当時の私が、人間にとって一番大切なものは「自由:freedom」であると確信していたこと、またその自由であることを保証するのが「良心:conscience」だと思っていたことです。そこでの私の発言は、長くなりますので部分要約になりますが、「新島先生というのは非常にリベラリストでかつラディカリストであり、・・・自由への希求であったと思う。(中略)人間が人間として完全に解放される時代というのは、あるいは永遠にやってこないかもしれないが、常に社会体制、時代状況のなかで、流動をおこしていく以外に、新しいものを形成する方法はないのではないかと思う。」

とまぁ、今の私が考えていること寸分変わりません。こういう私ですので一番嫌いな生き方は忖度ですし、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」という集団への同調です。しかしまぁ、「皆さん、怖いですねぇネットは。アーカイブ化されたものはなくならないのですねぇ。ではまた来週お会いしましょう、サヨナラ サヨナラ」(淀川長治)。

私のマスク嫌いは、こうして55年の歴史をもつのです。ワハハハハ!

(4月15日)

【おとぼけ川柳】 日本人 “推し”は全員 マスクマン

With マスク、Withoutマスク

いつも私を運んでくれる学院大時代の教え子たちの車に乗せてもらい4月3日に飯田に来たのですが、到着後「先生、車のキーを」といわれてはじめて、キーを自宅に置いたまま出てきたことに気づきました。アホですねん、ボケてまんねん、トホホでんねん。

仕方がないので積んできた荷物だけ降ろしてUターン。翌4日、京都駅から新幹線で名古屋まで出て中央高速バスに乗り換え、その後タクシーで昼前に別荘につきました。で、今回は表題の話とプラスα。

近衛通から206号系統に乗り京都駅まで行きましたが季節柄、7名の外国人観光客が同じバスに乗車していました。彼らは全員がノー・マスク。比べて日本人は、私を除いて乗車している老若男女全員がマスク姿。確かにこの春、政府が満員電車やバスのような公共交通機関を利用する際には着用が望ましいとは告示していますが、マスク着用基準がゆるくなった今ですら全員着用というのは、ここがヘンだよ、日本人。

私の友人、高野陽太郎氏は、日本人は個人主義であるという論調を張っていますが、マスクマンの集団を見る限り、集団主義構成要素である同調性の強さが示唆されているように思われます。でも、昨今話題になっているガーシーとか立花孝志なんていう連中の言動を見る限り、日本的個人主義(つまりは勝手主義)全盛時代のようにも思えるし、恐らく日本の社会が大きく揺らいでいるのでしょう。それとも日本人は病的なまでに、疾病に対する恐怖心の持ち主なのでしょうか。

個人主義・集団主義というのは社会心理学の大きなテーマなのですが、スペクトラムな現代社会では、恐らくこういう二項対立的な概念自体が問題なのでしょうね。私自身は行動の基準として、それが時として他者と同じ行動につながることがあるとしても、自分の判断を重視しますので個人主義だと思っていますが。

まぁそれにしても、金を払ってもガーシーとやらのインスタグラムを見たいという人たちがいることにも驚きです。SNSという言葉、およびその内容は理解しているつもりですが、どうしてそこまで他者とつながっていたいのか、あるいは情報を共有したいのか、私にはわかりませんし理解できません。トランプのような奴に利用されるだけのような気がするのですが。

まぁ私は生涯ガラケーで、生きた化石として残された時間を過ごすつもりです。3Gの電波利用が終了になるお年寄り様は1円スマホに乗り換えて悪戦苦闘していらっしゃいますが幸い私は既に4Gに乗り換えてありますので、死ぬまで大丈夫と踏んでいます。本日電話で話したところスマホは放棄して、5G携帯に乗り換えるとか。

でもどうして電波の波長が3rd Generation(世代)とか4th、あるいは5th Generationのように変化していくのか、私には理解できていません。この問題だけではなく最近は、世の中の動きで理解できないことばかりが増えました。お迎えの来る日が待ち望まれます。ワハハハハ。

(4月8日)

【ボケたんか】 石川や 浜の真砂は尽きるとも 世に仙人の 悩み尽きまじ

トラ姫様、エリザベスになる

トラ姫様に異変が生じました。姫が左手を舐めているときふと気がついたのですが、爪の間から血がにじんでいます。これは一大事とかかりつけの動物病院に運び込んだところ、二本の爪が肉球に食い込んでいるではありませんか。ネコの爪の先は木に登るときに引っかかりやすいように曲がっていますから、これが伸びて食い込んだのですね。時々切ってはいたのですが。

ネットで調べると決して珍しいケースではなく、老齢になると多くなるとか。姫様は2010年6月20日父の日にわが家に来ましたが、恐らく4月生まれなので人間の年齢換算ではもうすぐ68歳。16歳半まで生きたメイ(通称・院長先生)も、デラウエアの自宅発フィラデルフィアーサンフランシスコー大阪、実質20時間以上のフライトで日本に帰化したウエンディ(死亡時年齢不詳)も、今までのネコは家の出入りは自由でしたから爪も自然に研がれていたようですが、京都市の条例を順守して姫様は外には出していません。若い頃は爪とぎの段ボールがすぐにボロボロになりましたが、そう言えばテーブル下の絨毯でとぐ回数もめっきり減ったような気がします。これからは爺が気をつけ、時々爪切りをして差し上げましょう。

そういう次第で肉球に食い込んだ2本の爪を切ってもらい、消毒して軟膏をたっぷり塗って貰って包帯とガード装着。加えて首にエリザベスを巻いた姿で帰宅です。ガードを巻いた左手はうまく地面をとらえられませんので三本足歩行でまぁその格好は、可哀想ではありますがやはり、プッ! 度量が広く小事にこだわらない姫様ですので、私の笑いは無視して今は書斎のカーテン裏に隠れてくつろいでいらっしゃいます。ここは来客などがあって落ち着かない時の姫様の隠れ場所なのです。

以上は27日の話ですが、翌28日はこの春初めてのきれいな青空でしたので山の神様と花見に出かけました。賀茂川の堤防敷を歩いて途中植物園に入園、その後は上賀茂橋経由北大路バスターミナルというコースです。ターミナルにあるSCは、コロナで出かけていなかった間に北大路ビブレからイオンモールに名称変更されていましたが、ここで姫様用のタタミイワシと焼きぎすを購入しバスを待っているときに、書斎のドアを閉めて出てきたことに気がつきました。普段なら姫様は、片手を伸ばして立ち上がり上手にドアを開けるのですが左手が使いにくい状態の今、もしかしてお困りではないかと気が気ではありませんでした。

帰宅してすぐに2階の書斎に上がってみたら既にドアは開いていて、一安心。下に降りると姫はダイニングでガードされた左手を舐めていらっしゃいました。そこで焼きぎすの頭と骨を外して身を差し上げ、メンゴメンゴ(死語辞典)。目力が強い姫様は寡黙ですのでニャンとも仰いませんが、まぁ包帯が外れる土曜日までは我慢して頂きましょう。

蛇足:エリザベスの発音は、正しくは/i/イリザベス/θ/です。

【ネコ川柳】 包帯を 手に巻くネコは エリザベス

(3月30日)

津軽鉄道ストーブ列車の旅

症状をお持ちの方はお分かりでしょうが、今年の花粉の飛散量はただものではありませんでした。私はマスクをしていてもその下からしたたり落ちてくる「花」水が厄介なので、マスク無しでティッシュを押し当てて歩いていました。目のかゆみもひどく、夜中に起きて目を洗浄する始末。ところで、「あったらいいな」のCMで有名なXX製薬の洗眼液は、私には効きませんでした。

例年3月第一週には花粉の飛び交う京都を離れ北海道一周の旅に出ているのですが、今年は4月から高校生になる孫を連れての津軽鉄道ストーブ列車の旅を計画していました。吉田神社大元宮お賽銭100円の効果があったのでしょうか、偏差値78の高校を含め4校全てに合格したのですが、旅の日程が入学予定校の制服採寸の日と重なってしまって、吉幾三フアンの孫は津軽の旅を断念。キャンセルが効かない格安航空券利用なので急遽山の神様を抜擢し、私の教え子にトラ姫様の世話を頼んで五能線と津軽鉄道の旅に出ました。

五能線は、シーズンにはリゾートしらかみが運行されますが普段は一日5本。五所川原―深浦間の営業係数は4852円、深浦―能代間は2364円だとか。こういう赤字路線ですから2022年8月の豪雨被害で復旧が間に合うかどうか心配でしたが昨年暮れに全線復旧。海岸線の景色を楽しみにしていた孫には残念でしたが、やれやれの旅でした。

初日の宿は海岸の露天風呂で有名な黄金崎の不老不死温泉で、日本海に沈んでいく夕日を眺めることができました。前回は大雨で露天風呂自体が閉鎖されていたのですが。しかし雲間に見え隠れするオレンジの夕日は、本当に妖しいくらいきれいでした。立花隆が臨死体験を語った中で、まぶしい光以外なにも見えない世界に進んでいくと話していたのを読んだ記憶があるのですが、正にその臨死体験を彷彿とさせる、沈み行く太陽が放つ妖しいオレンジ色の光には、生命の最後の輝きのような「なにか」がありました。

翌日は五所川原まで戻り津軽鉄道のストーブ車両に乗り込みました。しかし2台の石炭ストーブが燃えている車内は暑く、私は缶ビールだけ購入してガラガラの一般車へ移動しました。五所川原―津軽中里間のダイヤは一日12本(他に、金木―津軽中里間2本)ですが、観光用ストーブ車両をのぞけば4~5人しか乗車していません。これは大赤字だろうと思い運転席横に移動して、保線員のまなざしでレールと枕木を眺めていました。

案の定、コンクリート枕木はきちんとしていましたが栗の枕木は最悪で、レールを固定している犬釘は外れているような状態で、赤字額の大きさを象徴しているかのように見えました。五能線は観光路線として復活したようですが、皆さん、津軽鉄道もいつ廃線になるかわかりません。走っている間に乗りに行きましょう!

【乗り鉄川柳】 いつまでも あると思うな 鉄路かな

(3月24日)

啓蟄

この稿を書いている3月6日は二十四節気の一つ、啓蟄で季節は大分春めいてきました。東京の四ツ谷駅線路脇には可憐な紫色のスミレが咲いていましたが、6日は私がこの世界にデビューした日でもあります。しかし76年が過ぎた今、経年劣化が進行して油切れ寸前。歩いていて老若男女に追い越されるのは日常茶飯事で、逆の追い越しは激減。同じ歩幅で歩いていると前に行く人が女性であっても離されていきます。先日など私が追い越した、恐らく1・2年生に見える小学生に追い抜かれてしまいました。きゃつらは道草しているからと安心しきっていたのですが、不覚!

地層は地球の年齢。夏の住まいの飯田市に隣接する大鹿村には日本列島を東西に走る中央構造線が露出している箇所があり、そこへ行くと地層が示す時間軸がよく分かりますが、地質学では新たに「人新世:アントロポセン(Anthroprocene)」という地層が認められました。この地層にはプラスチックや放射性物質、コンクリートなどが含まれているそうですが、人類の経済活動の痕跡が残る地層が新たに出来つつあるのです。

人類の経済活動は二酸化炭素等のガスを排出し、これが地球の温暖化につながっていることは広く知られた事実ですが、70年前に比較すると桜の開花も随分と早くなりました。東京の今年の開花予想は3月20日だとか。昔は4月の小学校入学式の頃が五分咲き程度だったように記憶していますが、今は葉桜の頃が入学式?満開の桜はピカピカの一年生という形容に相応しく思えますが、葉っぱが開いたピカピカはないような気がします。という訳で今年の夏も猛暑になるとか。先が思いやられます。

いつもお話ししていますように私は暑いの大嫌い人間。だから冬が短くなると悲しいのです。夏は全身から汗が出ますからね。一般的に高温多湿のアジア系は乾燥・寒冷地のヨーロッパ系に比較して汗をかきやすいといわれますが、私は暖房もろくに無かった頃の、しかも雪深い丹後半島に生まれましたので汗腺の数は少ないはず。つまり汗をかきにくいはずなのですが、はて、面妖な?

この問題をネットで調べるとフィリピン人の汗腺数は280万個、日本人は230万、ロシア人は190万とのことですが私にフィリピン人の血が混ざっているとは思えません。飯田から山一つ越えた上松は、長野県の郷土の英雄御嶽海の出生地ですが、彼のお母さんはフィリピンのご出身。汗かきであるかどうか、関取と比較しても問題にならないような気がしますので、これはもう笑うしかない。という訳で、今回も終わりはワハハハハ。

【へぼ川柳】 ごまかして 笑うひたいに あせ滲み

(3月6日、新幹線車内にて)

マンサクの花が終わりました

しばらくお休みをしている間に3月になり、マンサクの花も終わり河津桜が咲き始めました。相変わらずTシャツ一枚での散歩をしていますが、冬場は朝ではなく午後からにしています。先週は気温が下がって雪が降った日もありましたが、それでも時々は額の汗をタオルで拭きながら歩いているので、行き会う方から“寒くないですか?”と不思議がられます。この間は“心臓がお強いのですね”といわれてしまいました。私は自分に心の準備が出来ていない場合非常に緊張しますので、自分ではノミの心臓と思っているのですが。意味が違う?な~んちゃって(ヒゲ爺)。

ところで一部の自閉症の人は感覚が鋭すぎて衣服やお風呂、あるいはシャワーなどの皮膚へ加わる刺激が苦手の場合も多いようですが、私のTシャツ散歩は汗をかきたくないというそれだけ。でも冬場のTシャツ散歩には、これはやってみなければ分かりませんが、利点があります。肌が露出しているので太陽の光が身体を包み込んでくれる、そのほんわりした暖かさが幸せ感をもたらしてくれるのです。夏場の太陽は敵で、陽が落ちると幸せになるのですから人間、勝手なものです。このような些細なことでも幸せ感を感じられる人生に感謝!前回お話しした、月面仏の生き方です。

散歩をしていると草木に目が行きます。花は受粉を助けてくれる昆虫を呼び寄せるために蜜や花粉を用意しますが、それだけではなく花弁や香りなど、人をも引きつける様々なアフォーダンス機能をもっています。アフォーダンスという言葉は生態学心理学のギブソン(Gibson, J. J.)が提唱した概念ですが、人(有機体)と環境の間にはこれをつなぐ意味あるいは価値がア・プリオリに存在し、行為が自動的に誘発されていることを示唆しています。だから散歩をしていると自然に草木、中でも花に一番目が行くのでしょう。

散歩のコースには様々な花が咲きますが、早春の花といわれる梅は南側斜面では正月から咲いていますし、ボケやユキヤナギの花も1月には既に枝の所々に開花していますので、春の近づきを知らせる花としては面白くありません。その点マンサクとロウバイは狂い咲きのような例外のない、春への時系列を実直に示しているように思います。

3月に入るとコブシの芽も大分膨らんできましたし、気温も上がってきましたのですぐに桜が開花するでしょう。しかし最近では、桜が咲いても昔ほど感動しなくなりました。昔は私も西行法師のように「願わくは花の下にて春死なん」と思っておりましたが。感動が薄れてきた原因は、どんどんひどくなる黄砂のせいのような気がします。春は朧で霞がかかるのは昔からでしょうが特にここ十数年、PM2.5を含む黄砂の飛来量が増え、青空がなくなってきました。中国大陸の乾燥化が進行しているのですね。青空がなくなると桜に対する感動も薄れます。

宇宙船地球号では全てのものが繋がっています。ロシアのウクライナ侵略も街を壊しているだけではなく、自然環境も破壊しています。これが温暖化を加速させていると思うのは、牽強付会でしょうか。一日も早い停戦とウクライナからのロシアの撤収を望みます。

【ボケ川柳】 黄砂かな いや花粉かも はなずるり

(3月1日)

日面仏 月面仏

プーチン・ロシアがしかけた侵略戦争によりウクライナでは日常的に市民が死んでいきますが、今度はトルコとシリアを大地震が襲いました。シリア北部はアサド政権の支配が及んでいないところらしく詳細な死傷者数は不明ですが、両国併せて4万人を越える死者と報道されています。まずはこれらの国々で、非業の最期を遂げられた方々のご冥福をお祈り致します。

このような現実を目の前にすると、カゲロウほどではないにしても人の一生のはかなさを考えさせられますが人間も動物。いつかは終わりが来ます。後期高齢者の私は既にカウントダウンが始まっていますが平穏の内に、静かに終わりたいものです。

表題は「にちめんぶつ がちめんぶつ」と読みますが唐時代の禅僧、馬祖大師の臨終の言葉であるとか。Webでこれを検索すると臨済禅・黄檗禅公式サイトの「臨黄ネット」が出てきますので、詳しくはそちらをお読み下さい。ただ今回、なぜ私がこの言葉を取り上げたのかその意図は、就寝前に「ああ、今日も特筆すべき何事もなく終わった」と思える日々は「善き哉」と思うからです。それはストレスがない今の私の境遇を示唆します。

現役時代、ストレスと飲酒量は正の相関関係にありました。『じゃりン子チエ』と『うる星やつら』が寝る前の愛読書であったことは先週お話ししましたが、酒を飲まないと寝付けない日々も多々ありました。但し私、意志は強い方(だと思っています)で、飲まないと決めたら一滴も飲みません。週一日を禁酒日としたのが30歳を過ぎた頃でしょうか、これが徐々に増え3年前の禁酒日は175日、一昨年は192日、昨年は211日でした。Progressiveでしょう?

しかし若い頃はよく飲みました。土佐藩15代藩主山内容堂候は「鯨海酔候」を名乗っていたとのことですが、私もその昔、酒なら一升、ウイスキーなら一本、ビールなら1ダースと豪語していました。私淑しておりました大阪大学名誉教授の糸魚川直祐先生は若い時、友人たちと飲んだビール瓶を部屋の周囲に並べて一周するまで飲んだとか仰っておりましたが、さすが一人でそれは無理!しかし6軒くらいはしごをした時期もありました。

私の友だちが店を訪ね、和尚はと問うと“今、お帰りになりました”の繰り返しで、とうとう追いつけなかったという都市伝説も残っています。友人も結局は、はしごをしているわけですが。最近では真夏にサウナ浴をした日でも500ミリを3~4本飲めば、それ以上は欲しくなくなりました。ハイボール2杯くらいは追加ですが、ま、これはご愛嬌。でも、若いときほど飲めなくなりました。老いですね。

トラ姫様には、“俺より先に 死んではいけない”と『関白宣言』がしてありますが、人には自分のロウソクの灯がいつ消えるか分かりません。だからストレスから解放された今、月面仏の一日が終わった無事を感謝することの繰り返しで、人生はそれ以上のものでも以下のものでもないと思っています。1800歳の日面仏も、考えて見れば65万7千回の一日が無事であったということで、無事がなければそれは続きません。それ故に無事は、何物にも代えがたい有り難いものなのです。

追記:必須の言葉を忘れていました。ウクライナに一日も早い平和がくることを希求します!

(2月19日)

ネコミュニケーション

わが家には今は懐かしい昭和のギャグ漫画、はるき悦己の『じゃりン子チエ』と高橋留美子の『うる星やつら』が全巻揃っています。共に、当時小学生だった子どもが友だちから借りてきたものを読んではまってしまい、以来発売と同時に買うようになりました。今でこそストレスもなくなりましたが昔は講義の下準備(本務校3科目、他に京大・奈良女・京都教育などの非常勤先4科目)や科学研究費助成による母子愛着研究、データ整理に論文執筆とそれこそストレスだらけ。ベッドに入ってもなかなか寝付けない日も多く、この2つのギャグ漫画は寝る前のリラクセーションにうってつけだったのです。で、今回は『じゃりン子チエ』の話。

非常に濃いキャラの持ち主が掛け合い漫才的に登場する『じゃりン子チエ』ですが、桜が咲く頃になると主要キャラのジュニアという名のネコがノイローゼになります。春のノイローゼという設定はネコの発情期が下敷きになっているでしょうが、私は作者の花粉症もこれに影響しているのではと思っています。ま、それはともあれ漫画には、ノイローゼになったジュニアへの堅気屋のおやじ(百合根光三;飼い主)の叱咤激励ニャニャ語会話が出てきます。とうぜん( )書きで翻訳されていますが。

岩合光昭さんは「いい子だねぇ」としか言いませんが、堅気屋の親父はかなりのネコ語ボキャブラリーの持ち主。見習って私も、冬場限定ですがトラ姫様と毎朝ニャニャ語会話をしています。姫は自閉症ネコですから自ら「ニャァ」と話しかけてくることは非常に希です。発語は少ないのですがその分「目力」が強いので、何か欲しいときは私が気がつくまでじ~っと見上げてらっしゃいますし、時には手が出てきます。「食べるか?」と問いかけると舌を出してつばを飲み込むこともあります。喉が動くのですよ、リアルにゴクリと。

こんな自閉症ネコのトラですが、状況に応じた様々な「ニャァ」があります。一声の短いニャ、降参の小声のニャ、小さい声で反復のニャニャ、面倒げなニャ~ァ、普通のニャン、激レアな身体を擦り付けての甘えのグニャァ、トッピング催促のンニャなど、10数種類に近いでしょうか。毎朝、リビングから書斎に上がるとき、私が「トラ、ニャニャ!」と話しかけると姫様も「ニャ~」とお応えになりドアを出るまではゆっくり、出たら階段を駆け上がって書斎の前で待ちます。またその時のお気分によって何度もニャニャと言わなければならないこともありますし、まだ水を飲んでいないとかもう少しグパン(ご飯のこと)を食べてからとか、理由を付けてご自分の食卓の方へと途中で方向が変化することもありますが。

冬場は起床後にエアコンをつけておきますから入室後は机に飛び上がってプリンターの上に乗り、私が椅子に座るとあぐらの上に移動して、顎が膝と足裏が交差した窪み?部分に置かれます。くつろいだ格好なのです。しかし私も、同じ姿勢をしていると私も足が痛くなりますから立ち上がろうと思うその時、何かを感じるんでしょうね、間髪入れずに先に立って横の木製椅子に移動します。で、私が帰ってくると先ほどまで私が座っていた書斎椅子で丸くなっていらっしゃいますので、私が木製椅子に座って仕事をすることになります。

こうして今日も、『ネコと爺ちゃん』【ねこマキ(ミューズワーク)】の生活が続きます。

【ネコ川柳】 トラだけが テッサもらうと 孫がすね

(2月12日)

追儺式

私が住まいする吉田の地名は、御所の鬼門にあたる東北を守るために建立された吉田神社に起因しますが、元々は藤原氏の氏神社であったそうです。鎌倉以後は卜部氏(後の吉田氏)が代々神職を務め、江戸時代には全国の神職の任命権(神道裁許状)が与えられたとかで歴史があるのですがなにせ鬼門ですから鬼に縁が深く、節分は参拝者で大賑わい(二日で数十万人)。2・3両日は交通局が臨時バスを出しますし、京大正門前の東一条通と参道両側(一部複式)に、数えたことはありませんがびっしりと露店が並びます。広報によるとその数800店とのこと。今年歩いてみた感触では2百数十程度?家の前の通りも裏参道に通じていますので、時に大元宮からのお参り帰りの人たちの声がします。

私は寺に生まれ育ったので神社にお参りする習慣はありませんが、吉田に居を構えましたので吉田神社の氏子ということになり、寄付をしています。郷に入っては郷に従えで理屈はこねません。だからお祓いをしますのでお越し下さいという案内が届き、いつも山の神が去年のお札を納めるついでにお祓いを受けていらっしゃいます。「イワシの頭も信心から」で、信仰心がある人はない人よりも長寿であることが確認されていますので、寅さんの啖呵売ではありませんが「結構毛だらけネコ灰だらけ」。毎年露店をひやかしています。

鬼は2日の夕方6時から出てきます。宅でも子どもが小さいときは鬼の出勤時間に併せて出かけましたが、子どもは怖がりますね。鬼もサービスで、子どもの前に「ウオー」と吠え声のド迫力で顔をさらします。私の教え子に、隣町の岡崎で育ち毎年お参りをしている身長180、体重100キロの大男がいますが、この男でも心の芯から怖かったと回想しています。

節分当日の3日は夜11時から、消防の管理の下、集まったお札やしめ縄を燃やす火炉祭がおこなわれ、翌4日朝は煙の臭いが辺りに立ちこめています。これも若かった時は見物にいったものですが、今年は76歳。もう昔の元気はありません。晦日庵川道屋のれん会が出している年越し蕎麦を楽しみにしていますが、テントで覆うからでしょうか、今年は出店されていませんでした。

重要文化財指定に指定されている大元宮は3ケ日が解放され、ぐるりと一周すると全国の式内社にお参りしたことになる便利なシステムになっています。祭られている各国の神社は式内社とのことですが、寺育ちの私には何のことかわかりません。調べたところによると式内社というのは、平安時代中期の『延喜式神名帳』に記載されている社で、全国に2861社あるんだとか。しかし国によって、その数に随分違いがあります。例えば京都は山城国(122社)、丹波国(71社)、丹後国(65社)が祭られており、そこにお賽銭を供えて自分の鎮守様に願い事が出来ます。便利ですよ。

この、祭られている式内社が一番少ないのが薩摩で2社、次いで伊勢神宮の志摩と厳島神社の安芸がそれぞれ3社、筑後、肥前、肥後、日向はそれぞれ4社、長門と上総はそれぞれ5社が祭られています。さすが畿内は多く、大和と伊勢はそれぞれ286と253社、近江は155社、また神様の本場?出雲は122社です。陸奥は100社が祭られていますが、鎌倉時代日本の北は出羽と陸奥国しかなかったからでしょうね。ちなみに出羽国は8社です。

文字が生活の中に入ってくるのが弥生時代後期ですが、宗教はまだ渡来していません。私が習った仏教伝来年は「仏は午後に百済から(552年)」でしたが今は「仏さまゴミ払いして上機嫌(538年)」だとか。だから仏教伝来以前は恐らくしめ縄のような結界を張った、天地の森羅万象八百万が信仰の対象となっていたのでしょう。最近の見解では稲作の起源は縄文時代後晩期(約3~4千年前、佐賀・菜畑遺跡)に遡れるそうですから(農林水産省)、しめ縄は縄文時代にはもうあったんじゃないかな?ま、一神教の信仰と違って八百万の神は融通無碍、平和なものです。私も孫の高校合格をお願いしておきました。

【節分川柳】 百円で 願いがかなう 大元宮

(2月4日)

次元の異なる子ども政策・・・、はて?

第211回通常国会が始まり、岸田総理が施政方針演説を行いました。日本の国政を俯瞰するわけですから荒っぽい筋にならざるを得ませんが、相変わらず言葉だけが踊っています。安倍さんもそうでしたが岸田さんも「三本」がお好き。安倍さんは長州でしたから毛利元就の「三本の矢」の話は恐らく子どもの頃によく聞かされていたのではないかと思いますが、岸田さんの地元は安芸。矢が柱になって飛び出してきました。「また出たと、坊主びっくり貂の皮」です。

「新しい資本主義」も何のことかよく分かりませんでしたが、今回は「次元が異なる少子化対策」とのことです。昔、「言語明瞭意味不明」と言われた竹下登という総理大臣がいましたが、岸田さんも言葉明瞭なれどもそのつながりが今一。思うに岸田さんはおそらくその少年時代、アイザック・アシモフやR. ハインラインなどのSFに傾倒されていたのでしょう、「新しい」とか「次元」とか、変化を示唆する言葉がお好きのようです。しかし高校時代の物理(5単位)は最高で3しかとれなかった文系人間の愕然は、次元なんていわれるとすぐに宇宙船エンタープライズのワープ航法を思い出し、ついていけません。

で、その三本の柱の一本が最重要政策と位置づけられる少子化対策ですが、これにもまた3つの基本的方向性があるそうで、その一つが「出世払い型の奨学金制度」。先のコロナ対策では「雇用調整助成金」、「事業再構築補助金」、「緊急雇用助成金」など数多くの助成金がばら撒かれ、返済されないものも数多いとか。なにせ経産省のキャリア官僚からして「家賃支援給付金」と「持続化給付金」併せて1500万円をだまし取ったくらいですから、驚くべき金額のばらまきと詐欺的ごまかしが行われたはずです。MMT理論に従えば幾らお札を刷っても国家は破綻しないらしいですが、こういう施策の元では詐欺師が増えて民度が劣悪化することは防げません。

そこで岸田さん、「反省だけならサルでも出来る」と言われたくなかったのでしょう、三本柱の目玉として18歳の若者を借金漬けにし、貸してやったんだから子どもで返せと、お代官様や越後屋も思いつかなかった「出世払い型の奨学金制度」を出してきました。確かに次元が異なると言われればその通り。一度も国会に出席しないユーチューバーや年金保険料を数十年に亘り未納していた輩たちが国会議員になり、議員報酬として年5183万8千円の支払いを受けているという歪んだ「次元」、ニャントかニャリませんかねぇ。

少子化の原因は決して単純ではなく、多くの要因が複雑に絡み合っていますのでブログのような短い文章で論じることは出来ませんが、教育費の高騰も一つの原因であることは確かです。親の給料は下がる一方で子どもへの教育投資は嵩む一方。DXかクラウドか知りませんが、高等教育を受けていないと良い就職口がない?らしいのです。私は問題の根源は、画一化されていた日本の義務教育にあるような気がしていますが、これについては稿を改めます。

ただ皆さん先刻ご存じのように、スエーデンやデンマークなど7カ国では大学授業料は無料です。財政赤字のギリシャが無料というのには驚かされますが、有名大学に入学するためには塾?でそれなりの勉強をしなければなりませんので、教育費全体が無料というのではなさそう。でも、これは日本の大学授業料を考える場合のヒントになります。私はかねてから、私立大学で学んでも国公立大学の授業料相当分は国家が負担し、残る学費を学生負担とするべきだと主張しています。

調べたところによると現在の国立大学の初年度納入金は平均で817,800円であるとか。私は1966年に同志社大学文学部文化学科心理学専攻に入学しましたが初年度納入金が10万円程度だったと思います。二年次以後の学費は諸経費込みで6万円台だったのでしょうか、国立との学費差は生活実感から見る限りそれほど大きくなかったと思います。当時私はなぜか特別奨学生でしたが、学生運動で(安田講堂籠城事件が起こったのは2年次)2回生の時にとった単位が僅か8単位。という次第で3回生の時は単位不足により奨学金一年休止でしたが、月額8千円(内5千円分は返還義務のない貸与)もらっていました。当時のアルバイト代は単純事務系だったら時給80~100円の範囲だったでしょう。

ところで私学にはそれぞれに建学の精神があるわけで、仏教やキリスト教など、その背景に宗教を背負った大学も数多くありますし、関西では企業がバックボーンの大学も幾つかあります。最近では京都学園大学が日本電産の永守さんを受け入れ注目されていますが、入学希望者はそれぞれの私学の特徴を調べた上で入学を決定していると思います。なぜか寺の息子であった私は同志社に進みましたが。ワハハハハ。

ですから全くの無料を主張するものではありませんが、例えば母校同志社大学心理学部の場合、調べたところによれば初年度納入金は1,304,000円(2年次生1,208,000円)です。もし独法大学授業料分82万を無償給付すれば差額は426,200円(2年次以後約39万円)になります。これなら頑張れば何とかなる金額でしょう。ところが岸田案は金は貸すが将来返してねという訳ですから、同志社の心理に進んだ場合、仮に学費の全額を出世払い型無利子奨学金助成を受けたとしたら4年間の総額4,616,000が借金になり、これを20年で返済するならば毎月19,233円が必要になります。

奨学金が幾ら貸与されるのか知りませんが、結婚して家族を持てば生活費も入用ですからこれは大変でしょう。よってこどもは産まないということになりませんか?岸田さんの施策はこのように、確かに次元が異なる少子化対策なのです。

ダーキシ、若者を借金漬けにしようとするお前はなに考えとるんじゃ。国に尽くすのなら国会議員歳費を半分返納し、ちと古いがお国に対して“滅私奉公”しなされ。

喝!

(1月29日)

アンディ・ウオーホル展とルートヴィッヒ美術館展

夏は庭の芝生に雲鼓をしていくタヌキ、トラ姫様を驚かすヒキガエル、どうやら天井裏に下宿しているらしい2mほどの青大将、ブルーベリーを食べに来るスズメバチやきれいな声でさえずりを聞かせてくれるシジュウカラ、エナガなど、家の周りは生命にあふれています。散歩をしているとサルやシカ、オコジョにテン、昨年はうり坊まで出てきてこんにちはの生活環境ですが、冬は“文化”が色濃い環境になります。自宅は左京区吉田ですので京都大学が町内に、隣の町が岡崎ですから動物園や平安神宮、国立近代美術館、京都市京セラ美術館、ロームシアター京都、市立図書館などがある文教地区なのです。という訳で今回は芸術のお話し。

12日木曜日、よく晴れた暖かい日だったのでアンディ・ウオーホル展とルートヴィッヒ美術館展に行ってきました。京セラ美術館と近代美術館は平安神宮の大鳥居をまたいで対面位置にありますから、まずは京セラ美術館のウオーホル展から。ウオーホルはアメリカにいたときにメトロポリタン美術館によく行きましたので何度も見ていますが、当然解説はついていません。という訳で今回初めて彼が性的マイノリティであったことを知りましたが、彼のシルクスクリーンの作品を見ながらあることに気づかされました。彼の心の中にある“禅的”なものです。単純さの中に複雑性の調和を追求する禅同様、ウオーホルも単純の中の複雑を追求したのではないかと思ったのです。

余談ですが「無」とは、森羅万象が融合し究極に安定した状態、つまりゼロなのではないでしょうか。だから「無」の反対は「有」。隻手の音声、あるいはビッグバン理論ですね。

彼は1956年に初めて京都を含む日本を旅したそうですが、日本食大好き人間になり生涯NYのレストランSASAKIに通ったとか。また、600個ものタイムカプセルを作りその中に様々な思い出の品を閉じ込めたそうですが、SASAKIからの請求書も何枚か展示されていました。ま、それはそれとして私が気になったのは展示場に記されてあった以下の言葉です。

I don’t believe in it (death), because you’re not around to know that it’s happened. I can’t say anything about it because I am not prepared for it.

(私は死を信じません。だって(私に質問している)あなたは、それが起こったことを知るときにはそこにいないのですから(私が死んだと言えますか?)。私は、死に対する準備をしていないので(これ以上)なにも言えません。異訳)

蛇足ですが当日私がチケットの裏にボールペンでメモし始めたら係の方が飛んできて、「館内ではボールペンは使用できません。鉛筆をお貸ししますのでこれをお使い下さい」ということでした。筆記具に関するこの規則、皆さんご存じでしたか?

ウオーホルは東方正教会の信者だったとのことですが、死を語る彼の言葉にはキリスト教の“救い”の思想が見当たりません。死というものをごく自然に、「人間でも動物でも永遠はないよ。その時が来たら旅立つだけさ。旅立ちがどのようなものであるかは、帰ってきた人がいないからなんとも言えないね」といっているかのように思うのは、深読みのしすぎでしょうか。

ところでなぜ私がそこまで深読みをするのか、理由は葛飾北斎にあります。北斎がゴッホやゴーギャン、ルノアールなどの近代美術に大きな影響を与えたことはよく知られていますが、ウオーホルの作品の中にも北斎の波を模したスケッチがありました。私は高校時代の美術教育以上の知識をもっていませんが、西洋の“美”に対する意識は印象派を境として大きく変わったと思っています。素人考えですが、印象派以前の“美”はシンメトリーにありました。ダ・ヴィンチの最後の晩餐の人物配置は一つの典型でしょう。フェルメールの人物画もそうです。これを打ち砕いたのが北斎で、印象派以後はシンメトリーにこだわらず、画家が受けた印象を心象風景として表現するようになったと思っています。

という訳でシルクスクリーンを意図的にずらして表現するウオーホルは、心の中に発生する揺らぎをアンシンメトリーで、つまり先に述べたように複雑性の融合を、シンプルだけどもぼやけた線で表現しようとしたのではなかろうかと思うのです。

皆さんもリュクサンブール宮殿の庭はご存じでしょう。同時に嵐山天龍寺の庭もご存じだと思います。前者はシンメトリーを、後者はアンシンメトリーを基本に設計されています。私はこの日本人の美的感覚を「おかめ・ひょっとこ文化」と形容していますが、自然の中にはシンメトリーとアンシンメトリーが共存しています。例えば木とその葉です。

木は葉っぱで太陽の光を集めなくてはなりませんからその枝は決してシンメトリーな姿にはなりませんが、葉っぱは基本シンメトリックです。しかし草木が生えている山や川、あるいは岩や谷はその形成の過程からしてそもそも対称ではあり得ません。このように考えるとシンメトリーな美というのは人間の手によって造られた人工の美であることが分かります。だから個を重視するようになった近代以後、哲学的に言えば“我”を発見したデカルト以後ということになりましょうが、印象派以後の画家たちは自然に存在するアンシンメトリーを心象風景として表現するようになったと思っています。

12日は加えてピカソやロシア・アバンギャルド、あるいはウオーホルに代表されるポップアートの名品を集めたルートヴィッヒ美術館展も鑑賞しましたが、美術館のはしごはお勧めできません。疲れます。

という訳で〆は、三条白河「枡冨」の「かもせいろ大盛り」でした。蕎麦はのどごし、つるりと胃の腑に収まりますが愕然の話は収まりが悪いかも知れません。にも関わらずここまでお付き合いいただき、有り難うございました。ペコリ!

胃もたれが起きていませんように。合掌

(1月22日)

おせちも家庭の味

前回は、おせちの話を書こうと思って一茶の句を思いついたらトントントンと目出たくない話になってしまい、申し訳ない。そこで閑話休題。

皆さんのお宅もそうでしょうが各家庭の味はそれぞれ微妙に異なります。いわゆるお袋の味ですね。わが家も創設以来51年になりますので、今では女房の料理が一番美味しいと思うようになりましたが、最初からそうだった訳ではありません。なにせ北大路魯山人か吉田中大路の愕然和尚かといわれるくらいですので、ここまで来るにはバトルがありました。それぞれ異なった味が刷り込まれた夫婦の舌の間で小競り合いが繰り広げられ、やがて天下統一に至るのですが、我が家では決着まで7年かかりました。

一番、時間を要したのは吸い物の味です。お年寄り様が私に味見を要求せず、ハマグリの吸い物を食卓に並べるようになったのが結婚後7年目でした。映画「7年目の浮気」は、地下鉄から吹き上がってきた風でマリリン・モンローのスカートがまくれ上がるシーンで有名ですが、当初はラブラブだった二人も7年も経つとお互い?がマンネリ化して、浮気心の一つも芽生えますよという話です。でもこれは、互いの味の統合には7年かかりますよと読み替えることも出来ます。

グルメの愕然が初めて作った料理はキャベツの芯のスープでした。小学校時代は学校の図書室にある全ての本を借り出して読んだほどの乱読ですが、中学時代からロシア・東欧・ドイツ諸国の作家に入れあげていました。で、ツルゲーネフだったかドストエフスキーだったか、はたまたゴンチャロフだったかは忘れましたがある作品にキャベツの芯で作るスープの話があり、自分も作ってみようと思ったのがクッキングのきっかけでした。大正5年生まれの母からは、男子厨房に入るべからずと言われましたが。

父親は禅坊主でしたから何でも器用にこなしました。おせち料理も、その味付けは父がしていた記憶があります。ところでおせちの中で、火加減・味加減が最も難しいのが田作(ゴマメ)です。田舎にあった我が家では、竈に鉄鍋を乗せて加熱しておき、田作を放り込んでしゃもじでかき混ぜて軽く煎ります。煎るときは田作の表面を見ながら堅過ぎず焼き過ぎず、これがまた難しいのですが頃合いで拡げた新聞紙の上に拡げて一旦熱を冷まし、鉄鍋にみりん・醤油・酒・タカノツメのだし汁を放り込み、直後、先に冷ましたておいた田作を放り込んでしゃもじでかき混ぜ味をしみこますのが手順でした。ここでのポイントは煎り加減、つまりは鉄鍋の火加減です。

我が家は今でもこのやり方で田作を料理していますが、火口にセンサーが着いた最近では空の鍋を熱することがなかなか難しいのです。空だき防止ですぐに火力が弱まってしまいますから、鍋を加熱するのに一苦労。火が弱まる度に再点火をして熱し、そこに田作を放り込んでかき混ぜる必要があり、私がかき混ぜ役、お年寄り様が点火役と二人がかりなのです。トラ姫様は「大儀である」と、配膳カウンターの上でご覧になっていますが。

田作はこのように手間がかかるおせちですが、時間がかかるのがコンニャクです。コンニャクは一枚を半分に切りそれを更に短冊に、一枚を大体12~14切れにします。今年はコンニャクは五枚と、それこそ客が多かった時代の半分にまで減らしましたが、大きな鍋に油を入れて表面が白くなり、泡がぶくぶく出てキュキュと鳴き始めるまでかき混ぜます。客が多いときは10枚のコンニャクを炒めましたので、30分がここまでの時間の目安でしたが5枚の今年は20分程度でした。

その後はだし汁(前夜から水に浸けておくいりこ、利尻昆布、削り節)、酒とみりん、砂糖に醤油(2種類)、秋田のしょっつるで味付けをしてタカノツメを加え、約30分煮込みます。ポイントは白い泡が出てくるまで油で炒めること。こうすると、コンニャクの別名は山フグですが、その名のとおり歯触りがプリプリしてフグに似た食感になります。是非、お試し下さい。

堀川ゴボウは京都以外では手に入らないと思いますので作り方は解説しませんが、棒鱈の甘辛煮もおせちのメニューで重要な役割です。棒鱈は全国どこでも手に入る食材だと思いますので、料理前のポイントだけ。要は水を頻繁に替えて臭いをとることに尽きます。鱈は乾燥素材ではなく、お店で売っている水で戻したものを買っていますが、料理の前日から水を替える度に、そうですね、10回位は洗います。そうすると臭いも全くなくなり、美味しく炊きあがります。

笑いが入る余地のない、ハウ・ツーものになってしまいました。仕方がないから自分で笑っておくか。ワハハハハ!

(小正月前日、1月14日)

「目出度さは皆無なりけりおらが春」

「目出度さもちう位也おらが春」は一茶57歳の時に詠んだ句とのことですが、ウクライナでは今もロシアによる社会インフラの破壊が続いていますし、真偽は判然としませんが後述するように日本も、ロシアからの侵略にヒヤリ・ハットであったとか。加えてロシアは天然資源や食料などを戦略物質として戦術的に利用していますので、世界各地でインフレの昂進が顕著で、これを抑制するためにアメリカは高金利政策を採り続けています。

そのため日米金利差で円安が止まらず、10月21日は151円91銭まで下落。さすがたまらずの黒田総裁の日銀公定歩合操作で、10年物国債利回りを0.5%にしたことでやや持ち直していますが(現在132円07銭)、円安=輸入物価高騰ですので11月の労働者実質賃金は-3.8%であったとか。

日本の近隣も相変わらずきな臭いです。隣国、北朝鮮は自国民の生活をないがしろにしてミサイルばかり打ち上げていますし、戦狼外交の中国はゼロコロナから突然with coronaに政策変更をして、中国からの入国者にPCR検査及び陰性証明の提出を求める諸国に対し、“科学的”に対処しろと恫喝を加えています。死体の焼却が間に合わず、火葬場に門前市が出来ているにもかかわらずです。さすが白髪三千丈の国ですね。中国政府発表によるとコロナによる死者は昨年12月以来今日まで、わずか22名なのだそうです。

ということで愕然にとっての今年は表題通り、「目出度さは皆無なりけりおらが春」、です。

ま、それはどうでもいいのですが「やはり変だよ、日本列島。北は大雪・南は暖冬」というか、世界各地は例によって異常気象。ウクライナのキーウでは桜が開花しているとか。これもいつどう変化するかわかりませんが、今年の暖冬はロシアによる徹底したインフラ破壊の渦中で暖がとれない戦場にある身にとっては有り難いと、報道1930のインタビュー場面でウクライナ側の指揮官が話していました(2023/01/05、報道1930、TBS)。プーチンはロシア正教のクリスマスにあわせた休戦を申し入れたそうですが、36時間だけであるとしてもウクライナの市民の上にミサイルが落とされませんように!

ところで、皆さんご存じでしたか?昨年11月25日版ニューズ・ウィークによると、真偽は定かではありませんがロシア連邦保安庁内部告発者から得られた情報として、プーチンはその当初、日本を侵略目標としていたのだとか。以前使いましたが映画評論家の故淀川長治さんの決まり文句、「怖いですねぇ、恐ろしいですねぇ、もしそうだったならばもう皆さんとはホントに、さよなら、さよなら、さよなら、ですねぇ」が現実のものになっていたかも。

でもどうしてこのような侵略や恫喝の思想がロシアや中国に根付くのか,お爺さんなりに考えて見ました。お爺さんのたどり着く結論に対しては恐らく両国共に、昔お前の国が侵略をしてきたではないかとおっしゃるに決まっていますが、そのfactは否定しませんし、深くお詫びします。しかし現況としてのfactは何が原因であるかを思索してたどり着いた結論は、ロシアではツアーリの専制政治が何百年も(イヴァン雷帝、1480年)、中国では皇帝の専制政治が2000年以上に亘り行われていた(秦の建国、紀元前260年)ということでした。

ロシアにはヨーロッパ諸国同様封土をもった貴族がいて、それぞれの領地を支配する封建制の側面もありましたが、ツアーリを筆頭とする貴族や裕福な市民、聖職者たちが農奴の労働成果を収奪していましたし、農奴は所有者によって売買されていました。また中国は皆さん先刻ご存じの通り、その3000年の歴史の中で、隋の時代に始まった科挙制度によって選抜された官僚が皇帝の命令を実行する中央集権国家でした。今の中国共産党も習近平しか見ていないという話ですが、自分が階段を上ることしか考えていない官僚が農民を収奪する社会が、随からですから1500年以上続いた国です。ですから愕然は、ロシアや中国の人々はプーチンや習近平という専政者に対して、さほどの違和感がないのだろうと思っています。

これに対してヨーロッパ及び日本の政治体制は近代まで封建制を採用しており、皆様ご存じのように封建領主が治める地方分権制度を基礎としていました。つまりヨーロッパでは国王が、日本では幕府が、自治を認めている諸侯・諸藩の内治に介入することが出来ない制度だったのです。私は歴史家ではないので詳細な議論はできませんが、個人的にはこの地方分権制度が日本の近代化に際して大きな力になったと思っています。

平たく言うならば、それぞれの地方に商人階級というほどほどの富を蓄えた市民が存在したこと、また武士という、利よりも義を重視した階級が一定程度存在したことが、近代の産業資本社会への移行を容易にしたと思うのです。英語でin-divi-dual(分割できない)と表記される近代を担った個人は日本でも、神という絶対者がいるヨーロッパとは異なる形で、封建制度の中で準備されていったのでしょう。この問題は改めて論じます。

また難しい話になってしまいました。年末におせち料理の話をしましたので我が家のお正月の話を書こうと思っていたのですが、書き出しを一茶の「おらが春」にしたところ、中どころかまったく目出度くないやないかと、いつの間にかこんな話になりました。次回こそクスリと笑って頂ける話にしたいと思います。メンゴメンゴ!(コミック「ねことじいちゃん」、あるいは死語辞典参照)

(1月7日)

暮らしのパターン

皆さんのお宅もそうでしょうが、私宅の年末・年始の暮らしのパターンはほぼ決まっています。年末は漂泊の俳人、山頭火が愛した川棚温泉の「小天狗」でフグのフルコースを楽しみ、下関の唐戸市場で数の子やごまめといったおせちの素材を購入しますが、今年も23・24で行ってきました。今回の話はその顛末です。

私ども夫婦は未だにガラケーですので、皆さんのようにスマホで情報を検索することが出来ません。ですから旅行に出る前は、乗り物の発着時間やどこに立ち寄るかなど、かなり綿密な計画を立て手帳にメモをしておくのですが、なにせ私は筋金入りの注意欠如型ADHD。京都駅までのバスの中で手帳を忘れてきたことを思い出しましたが後の祭り。まぁ大体は頭の中に入っていますのでそれを頼りの出発になりました。

京都駅には予定通り11時40分過ぎに到着しましたがここで最初のトラブルが。私は普段EXカードで乗車していますが、お年寄り様の切符も併せて予約しましたので乗車券の発券を受けなくてはなりません。窓口の混雑は予想していましたので時間に余裕は持たせていましたが、やはり駅はかなりの混雑。烏丸口のみどりの窓口には並ぶこともなく、2階改札横の窓口に並びましたが、列は遅々として動きません。そこでお年寄り様を列に並ばせておき、私は一番人が少ないと思う新幹線改札横の窓口に移動しました。

この読みは当りでしたがお年寄り様を呼ばなくてはなりませんので、「下にいる」と電話しました。しかし、現れません。「話の聞けない男、地図の読めない女」の電話を介しての話ですから通じないのは当たり前・・・? 2階にいた私にとっての「下」とは新幹線乗車口横の1階窓口と告げたつもりなのですが、お年寄り様はこれを烏丸中央の窓口と思われたらしく、ここで最初の行き違いが発生しました。

二度目の行き違いは私に原因があります。当日の二人分乗車券と翌日のお年寄り様乗車券を購入し、発車時刻の7分前くらいに改札を通りましたが、ビールを買って行くので先にホームで待っていてと、お年寄り様に指示したのが東京方面ホーム。缶ビールを買った私も、大きな荷物を持っている外国人観光客の後ろからエスカレーターに乗りましたが、途中で東京方面ホームに向かっていることに気づき、あわてて下りエスカレーターで引き返しました。

皆さんは“あり得ない”と思われるでしょうが、そこが注意欠如型ADHDの特徴なのです。京都駅で博多方面ホームを利用するのは、オコゼを求めての春の倉敷と年末の川棚温泉の2回くらいなので、この時初めて新幹線乗車=東京方面ホームという意識が固定されていることに気づきました。意識の切り替えが出来ないのは老化の進行もあるでしょうが、とにかく反対側ホームに向かっていると気づいた時は、発車時間も迫っていましたので焦りました。

すぐにお年寄り様に電話しましたが携帯をハンドバッグに収納しているからでしょう、お出になりません。とにかく博多方面ホームに上がったらお年寄り様が歩いていらしゃいましたので安心しましたが、実にヒヤヒヤものでした。地図の読めないお年寄り様ですが字は読めますので、おかしいことに気づき移動したとのことで、自分のミスは棚に上げておき、“良かった”、やれやれの顛末でした。

このようにかなりのドタバタで出発しましたが、これに天候が輪をかけます。23日は広島方面の雪で新幹線は遅れましたし、山陰線では強風のため安岡駅で20分程停車を余儀なくされました。安岡駅を出るとすぐに玄界灘に面した大荒れの海が出迎えてくれますので、なるほどと納得。そうこうして宿に着き、早速お風呂に。川棚温泉はラジウム泉ですが、お湯は真綿で身体が包まれているようなやさしさ。フグとの相乗効果でリピーターになってしまうのです。

翌日は、朝方に雪がチラついていましたが遅れもなしに下関に到着、唐戸市場に向かいました。年末の土曜日ですからごった返しているかと思いましたが、案外すいていたので買いものは楽でした。また前回(2019年)は至る所から韓国語が聞こえてきましたが、今回はあまり聞こえませんでした。まだ訪日客は回復途上のようです。

私はソウルの成均館大学校(1398年創設)の心理学研究室と日韓母子の比較研究をしていましたのでついでに釜山にも何度か足を伸ばしていますが、下関と釜山の市場には何か共通した雰囲気が感じられます。もちろん、狭い歩行者用通路の両側にテント屋台が並ぶ釜山が規模では圧倒していますが、唐戸市場の呼び込みの声は釜山の露店で乾物などを売っているアジュモニたちの呼び込みを思い出させる、なぜか懐かしい雰囲気なのです。そういえば屋台のテントでソジュを一人で傾け、寂しくなるとここへ来て海を見ながら飲むのだと語ってくれたオッパがいたことも思い出しました。一期一会ですね、正に。

ところで下関から小倉に渡るのにはルートが二つあります。フェリーで門司に渡り、門司港駅から小倉までというルートとJRで下関から小倉までというルートです。全ての時間は調べてあったのですが、手帳は書斎に置き忘れていますから結局下関駅までバス。これがなかなか来ないので11時11分発の小倉行きを逃し、31分発に乗り小倉には11時46分着。駅でお弁当を買おうとウロウロしましたがファミマしかなく、諦めて改札内の弁当屋で幕の内を2個買い、新幹線エスカレーター横のちょい飲み店でほろ酔いセット2つを注文。

お年寄り様はコップ一杯しかお飲みになりませんので、私が20分程の間に中瓶2本を飲み干して引き続きキオスクへ。私は六角精児さん同様飲み鉄でもあるのですが、六角さんが銘柄にこだわらないのに対してビールはアサヒにこだわっています。なぜか新幹線車内販売はキリンとサントリーなのです。だからスーパードライのロング缶と350mm各1本を確保して乗り込みました。

京都には14:59分に到着しましたが土曜日ですので観光客の山。MKタクシー乗車の待ち時間が20分程度、道路も混んでいましたので結局自宅まで約1時間かかりました。待ち時間がなければ20分ほどで着くのですが。さて、玄関ドアを開けるとトラ姫様のサビを効かせた「ギニャー」というお声が。普段なら「ニャー」なのですが「ギニャー」ですから、お怒りだったのだろうと思います。

怒っていらっしゃることはリビングに入りよく分かりました。あれ、まぁ、なんということでしょう! 姫様は普段はお年寄り様の布団の中でお休みになられますから、今回もそうだろうと思っていたのですが、どうやら執事の帰宅がすぐに分かるようにとリビングでお過ごしだったようで、長椅子とスツールの間に膝掛けブランケットが落としてあり、寝跡が丸く残っていました。

抱かれるのが大嫌いで感覚過敏という自閉症傾向をお持ちの姫様ですから、当然お食事にもこだわりがあります。主食はカリカリさんですが、トッピングが必要なのです。これが鰹節とタタミイワシ、きざみ海苔ですが、温かいご飯に鰹節をまぶしたネコマンマとフグは別腹。という訳で姫様にはテッサ一皿を召し上がっていただきました。ペロリ、ニャン!

川棚温泉の旅が終わりますといよいよお正月の準備です。野菜など重いものは28日までに、こんにゃくやカマボコ、棒鱈やブリ、エビ、ハマグリなどの魚介類は29・30両日に購入し、31日は朝8時から調理開始です。お昼には調理の合間をぬってローストビーフや蒸し豚など肉系素材を買いに走りますが、夕方5時過ぎまで台所に立ちっぱなしで、3つあるガスバーナーは常に2つがフル回転して夕方には30種類ほどの料理が出来上がります。長くなりますので料理の内容については稿を改めましょう。

では皆様、良いお年をお迎え下さい。

(12月27日)

先ず隗より始めよ

これは中国の『戦国策』に載っている燕の政治家郭隗が、昭王の諮問に答えた言葉として有名ですが、皆さんご存じの通り、遠大なる策を考えるならまず身近なところから始めなさいという意味です。『戦国策』の成立は前漢時代ですから今から2100年ほど前のことになりますね。

言葉の詳細については皆さんのネット検索に譲るとして今回、なぜ私がブログタイトルとしてこの言葉を選んだか、それは12月16日の岸田総理の記者会見についての私見を述べておきたいと思ったからです。

ロシアによるウクライナ侵略を始め、度重なる中国の日本領海・接続水域への侵入や排他的経済水域へのミサイル着弾、2022年度北朝鮮による40回以上の弾道ミサイルの打ち上げなど、日本周辺でも情勢はきな臭くなってきており、真剣に「国防」という問題を考えなければならなくなってきているのは事実です。16日の会見はこの喫緊課題となっている「国防」の財源確保についての説明でした。新聞・テレビなどで報道されているように、今後必要とされる防衛費をまかなうために、法人・所得・たばこの各税を増税するという案です。

確かに全ての施策には裏付けとなる財政確保が必要です。その財源は企業や国民が納める税金や行政事務処理に私たちが払う手数料です。これらの財源だけで足りない場合は、ツケを将来に先送りする赤字国債が発行され、帳尻合わせがされています。しかし、これも何度かぼやきましたように、戦前の日本のように赤字国債が膨れ上がるとやがて償還が出来なくなり、ハイパーインフレでお金の価値がなくなって帳面上、国が発行した国債はチャラになりますが国民は貧乏になります。現代貨幣理論(MMT)が説くところでは、政府は幾らでも紙幣を印刷できるので債務不履行になることはないらしいですのですが。

私は心理学者で経済学者ではありませんから、MMT理論なるものを説明することは出来ませんが、この理論、“ほんまかいな?”と思わざるを得ません。現に、第一次世界大戦で敗北した当時のドイツでは1923年に5兆円マルク紙幣がシュツットガルトで発行されていますし、ベルリンでは5000億マルク紙幣が発行されています。こうなればお金ではなく、子ども銀行のおもちゃの紙ですね。日本における新円切り換えの混乱については7月6日の世相放談#13を参照ください。

でまぁ、何が言いたいのだというと、つけの将来への先送りを避けるためには増税は致し方ないと思うのですが、国民・企業にそれを求める前に国会議員自らが率先して経費削減の努力をして頂きたいのです。具体的には議員定数の削減とか、あるいは議員歳費のカットなど、議員の方々が身を削り、国の財政再建に率先して努力して頂いていることを国民に分かるように見せていただいた後、増税などの議論していただきたいのです。

ご存じでしょうが今の国会議員定員は衆議院が465名、参議院が248名で合計713名です。彼/彼女らに対する歳費は基本給が129万4千円ですがこれに色々つきまして、年間総額が5183万8千円というのが私の調べた結果です。国会に一度も出なくても歳費が保証されている議員もいますし、所属政党には政党交付金が315億円払われています。議員にはこれに加えて政治献金やパーティ券販売による収入などがあり、調べてみると政治家というのは、どうもファミリー・ビジネスなのです。一例として安倍元総理の系譜を書き上げてみましょう。

安倍元総理の父君は安倍晋太郎元自民党幹事長、弟は岸家に養子に入った岸信夫議員、二人の祖父は岸信介で叔父が佐藤栄作、晋太郎氏は阿部寛衆議院議員の長男と、要するに政治家の家系であることは、これも先刻皆さまご承知のこと。岸信夫議員は身体に不調があり、早晩引退してその長男が衆議院選挙に出馬予定とか。

それにしても最近の国会議員はお粗末の一語に尽きる類いが多いと思うのは私の独断と偏見でしょうか?一例が、統一教会の韓鶴子総裁と記念写真を撮りながら「記憶にない」・「覚えていない」を連発した大臣や、元おニャン子クラブの議員候補と一緒に統一教会の支部で挨拶をして、問題になると大臣から党の政調会長に回った議員、統一教会問題にだんまりを決め込む現衆議院議長、18歳の女子大生と飲食を共にし、ホテルで4万円を渡したと報じられたパパ活議員(父親も女性問題で顰蹙をかった元静岡県議会議員、7期)とか、まぁ議員の質の低下には著しいものがあります。そういえば妻を殺した長野県議もいましたね。

長くなりますのでこの辺で終わりますが、江戸っ子ではありませんが三代続けて議員という家系は、別に国会議員に限ったことではなく地方議員も含めてかなりの数になると思います。もしこれが、議員を三代続ければ家産がゼロになるのであれば誰も世襲しないでしょう。富や権力が増すから皆さん、議員の椅子に魅力を感じられるのだろうと思うのは私の邪推でしょうか?

そうではない!万機公論に決すべしであって、自由闊達に議論して日本の進むべき方向を探っていきたいから議員職を続けているのだとおっしゃりたい方がほとんどであると思うので、増税提案の前にまずあなた自身の身を削ってくださいな。それを見て私たちも続きますよ、つまり「先ず隗より始めよ」とお願いするのです。無理な相談でしょうねぇ・・・。

(12月17日)

霧立ちぬ